Технологическая схема ветроэнергетических установок.

Лежащая в основе ветроэнергетических установок (ВЭУ) энергия воздушных течений является результатом конверсии солнечной энергии и соответственно может быть отнесена к возобновляемым источникам первичной энергии.

Основными элементами ветроэнергетических установок (рисунок 4.4) являются ветряное колесо, электрогенератор, система управления параметрами генерируемой электроэнергии в зависимости от изменения силы ветра и скорости вращения ветрового колеса.

Рисунок 4.4 – Технологическая схема ветроэнергетической установки.

Введение в состав ВЭУ систем управления параметрами генерируемой энергии связано с необходимостью удовлетворения требованиям к частоте и напряжению вырабатываемой электроэнергии в зависимости от особенностей ее потребителей. Эти требования жесткие при работе в рамках единой энергосистемы и более мягкие при использовании энергии ВЭУ в осветительных и нагревательных установках.

Одним из способов управления электроэнергией ВЭУ является выпрямление переменного тока ВЭУ, и затем преобразование его в переменный ток с заданными параметрами. Так как периоды безветрия неизбежны, то для исключения перебоев в электроснабжении ВЭУ должны иметь аккумуляторы электроэнергии или подключаться параллельно с энергетическими установками других типов.

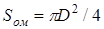

Первичным рабочим органом ВЭУ, непосредственно принимающим на себя энергию ветра и преобразующим ее в кинетическую энергию своего вращения, является ветровое колесо. Вращение ветрового колеса под действием ветра обусловливается тем, что на него действует результирующая сила F, которую можно разложить на две составляющие (рисунок 4.5) – сила лобового сопротивления Fс (вдоль скорости набегающего ветрового потока) и подъемная сила Fп (в направлении, перпендикулярном скорости набегающего ветрового потока).

Рисунок 4.5 – Силы, действующие на тело, обтекаемое ветровым потоком.

Ветровые установки классифицируются по двум основным признакам – геометрии ветрового колеса и ориентации оси вращения ветрового колеса относительно направления ветра. Установки, использующие подъемную силу (лифт-машины), имеют, как правило, линейную скорость концов лопастей ветрового колеса больше скорости ветра.

Установки, использующие силу лобового сопротивления (драг-машины), как правило, вращаются с линейной скоростью, меньшей скорости ветра.

Запас энергии воздушных потоков (или ветровой потенциал) характеризуется устойчивыми значениями скорости ветра на уровне размещения ветрового колеса:

, (4.4)

, (4.4)

где Vz – скорость ветра на определенной высоте z;

V 10 – стандартное значение скорости ветра для данной местности на высоте флюгера 10 м;

b – параметр соотношения, зависящий от времени года и рельефа местности (для открытых мест b ≈ 0,14).

При скорости ветра V на уровне оси ветрового колеса мощность P, развиваемая ветроэнергетической установкой, определяется из соотношения

, (4.5)

, (4.5)

где  – ометаемая площадь (площадь, покрываемая лопастями ветрового колеса диаметром D при его вращении), м2;

– ометаемая площадь (площадь, покрываемая лопастями ветрового колеса диаметром D при его вращении), м2;

Cp – коэффициент мощности, характеризующий эффективность использования ветровым колесом энергии ветрового потока и зависящий от конструкции ветрового колеса;

ρ – плотность воздуха, кг/м3.

Максимальная проектная мощность ВЭУ определяется для некоторой стандартной скорости ветра (обычно в пределах от 8 до 12 м/с в зависимости от типа установки), при которой гарантируется оптимальный режим и безопасность работы ветрового колеса и узлов трансмиссии. В целом при проектировании ВЭУ учитываются максимально возможные для данной мощности порывы ветра.

Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 122 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |