Читайте также:

|

Все физиологические процессы, которыми сопровождается нормальное развитие растений и почвенных микроорганизмов, могут совершаться лишь при определенных тепловых почвенных условиях. Основным источником тепла в почве являются солнечная лучистая энергия и лишь в незначительной степени — теплота, выделяющаяся при разложении органических веществ в самой почве.

Среднее количество солнечной лучистой энергии, поступающей отвесно на каждый квадратный сантиметр земной поверхности в одну минуту, составляет 1,946 кал. Однако фактическое поступление энергии солнечной радиации непосредственно на поверхность земли в 2—4 раза меньше вследствие рассеивания ее атмосферой, облачностью и отражением от земной поверхности.

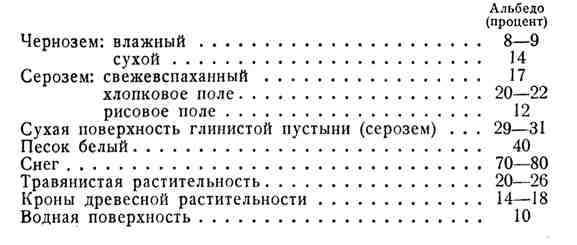

Величина отраженной от поверхности земли лучистой энергии в процентах от количества падающей лучистой энергии называется альбедо поверхности, или отражательной способностью.

Величина альбедо для различных поверхностей значительно варьирует:

Таким образом, одна и та же местность, но с различным характером поверхности будет поглощать в разных точках неодинаковое количество лучистой энергии.

Почвы различного происхождения и состава отличаются не: одинаковыми тепловыми свойствами: одни из них хорошо поглощают и удерживают тепло, другие, наоборот, обладают плохой способностью к поглощению и удерживанию тепла. В практике встречаются почвы и теплые и холодные, значительно отличающиеся по агропроизводственной ценности. Тепловыми свойствами, определяющими тепловой режим почв, являются следующие: теплопоглощение, теплоизлучение, теплоемкость и теплопроводность почв.

Теплопоглощение, или способность почвы поглощать тепловые лучи солнца, зависит главным образом от цвета почвы. Почвы темного цвета обладают этой способностью в большей степени, чем почвы светлой и белой окраски. А поскольку темный цвет обусловливается наличием в почве перегноя, то обогащение почвы органическими удобрениями является вместе с тем и агромероприятием, утепляющим почву.

Известное влияние на поглощение почвой тепла оказывают также некоторые внешние условия, например положение данной местности и наличие растительного покрова.

Так, почвы участков, имеющих наклон к югу, поглощают солнечного тепла больше, чем почвы северных склонов.

Наличие растительного покрова, наоборот, несколько уменьшает теплопоглощение. Этим объясняется тот факт, что почвы лесных массивов в жаркий летний день обычно менее нагреты, чем почвы открытой местности.

Теплоизлучение, т. е. отдача почвой тепла в атмосферу, зависит главным образом от степени влажности почвы: чем больше воды содержит почва, тем сильнее она теряет тепло, и, наоборот, почвы сухие при прочих равных условиях излучают тепло в меньшей степени. Это объясняется тем, что из всех веществ, входящих в состав почвы, вода обладает наиболее значительной теплоизлучательной способностью.

Поэтому почвы, обладающие неблагоприятными водными свойствами, например бесструктурные глинистые, способные удерживать избыток влаги, всегда будут более холодными по сравнению с другими.

Большое влияние оказывает на теплоизлучение наличие перегноя в почве.

При этом почвы, богатые гумусом, а следовательно, структурные, являются более теплыми, чем почвы, бедные им.

Существенным фактором, ослабляющим потерю почвой тепла, является живой и мертвый растительный покров, а в зимний период — и снежный покров.

Большое значение в этом отношении имеет покров из рыхлого снега, содержащего много воздуха. Наличие снега на полях сильно уменьшает теплоизлучение почвы в зимнее время. В связи с этим температура на поверхности почвы под снежным покровом всегда будет выше, чем на голой поверхности. Наличие снежного покрова на полях является важным фактором, предохраняющим озимые хлеба от вымерзания. Поэтому в степных районах, где снег на полях подвержен сдуванию ветрами, мероприятия по задерживанию его на посевах приобретают большое значение.

Теплоемкость почв — это количество тепла в калориях, необходимое для нагрева весовой (1 г) или объемной (1 см3) единицы почвы на 1°. Отдельные составные части почвы обладают различной теплоемкостью.

Наивысшей теплоемкостью обладает вода, менее теплоемким является торф, далее идет глина, и, наконец, наименьшей теплоемкостью из всех составных частей почвы отличается кварц (табл. 16).

Теплоемкость почвы в значительной степени зависит от влажности: чем влажнее почва, тем больше требуется тепла для ее нагрева. Поэтому почвы песчаные теплее глинистых, так как на их нагревание требуется меньше тепла, а в силу плохой испаряющей способности они меньше охлаждаются. Весной песчаные почвы становятся пригодными для обработки недели на 2—3 ранее, чем почвы суглинистые.

Теплопроводность почв, т. е. способность почв проводить тепло от нагретых слоев к более холодным, зависит от теплопроводности их составных частей.

Теплопроводность измеряется количеством тепла в калориях, которое проходит через 1 см2 слоя почвы толщиной в 1 см в одну секунду.

Различные составные части почвы обладают различной теплопроводностью. Наименьшей теплопроводностью обладает воздух, несколько лучшей — вода. Наиболее хорошо проводит тепло минеральная часть почвы. Торф характеризуется весьма плохой проводимостью тепла. В связи с этим почвы, содержащие мало органического вещества, будут лучше проводить тепло, чем почвы, богатые перегноем; почвы, сильно увлажненные, обладают лучшей теплопроводностью, чем почвы менее влажные и содержащие воздух.

Чем больше перегноя и воздуха содержится в той или иной почве, тем худшим, следовательно, проводником тепла она является, тем длительней удерживается в такой почве аккумулированная солнечная теплота. Наоборот, почвы, обедненные перегноем, бесструктурные, плотные, заключающие в себе мало воздуха и сильно увлажненные, обладая хорошей теплопроводностью, отличаются способностью быстро терять тепло.

Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 81 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |