Читайте также:

|

2.1. По сагиттали.

2.2. По вертикали.

2.3. По трансверсали.

13.4. Этиология зубочелюстных аномалий

13.4.1. Эндогенные причины

Генетические факторы. Ребенок наследует от родителей особенности строения зубочелюстной системы и лица — размера и формы зубов, размера челюстей, особенностей мышц, функции и строения мягких тканей, а также модели их

формирования (Грабер). Ребенок может наследовать все параметры от одного родителя, но возможно, например, размеры и форма его зубов будут как у матери, а размеры и форма челюстей — как у отца, что может вызвать нарушение соотношения размеров зубов и челюстей (например, крупные зубы при узкой челюсти приведут к дефициту места в зубном ряду).

Наследственные заболевания (пороки развития) вызывают резкое нарушение строения лицевого скелета. К этой группе заболеваний относятся врожденные расщелины верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба, болезни Шер-шевского, Крузона, дизостозы, одним из ведущих симптомов которых является врожденное недоразвитие челюстных костей (одно- или двустороннее), синдромы Ван-дер-Вуда (сочетание расщелины неба и свищей нижней губы), Франческетти, Гольденхара, Робена. Исследования показали, что от трети до половины детей с расщелиной неба наблюдается семейная передача этого порока развития.

Тяжелые системные врожденные заболевания также могут сопровождаться пороками развития зубов и челюстей.

Наследственными заболеваниями являются нарушения развития эмали зубов (несовершенный аме-логенез), дентина {несовершенный дентиногенез), а также нарушение развития эмали и дентина, которое известно как синдром Стен-тона—Капдепона. По наследству передаются и аномалии размера челюстей (макро- и микрогна-тия), а также их положение в черепе (прогнатия, ретрогнатия).

Аномалии зубов и челюстей генетического характера влекут за собой нарушения смыкания зубных рядов, в частности нарушение смыкания по сагиттали. По наследству

жет передаваться вид нарушения смыкания зубных рядов по вертикали (вертикальная резцовая дизокклюзия, вертикальная резцовая глубокая дизокклюзия и окклюзия), пиастема, низкое прикрепление уздечки верхней губы, короткая уздечка языка, нижней губы, мелкое преддверие полости рта, а также адентия. Существует определенная взаимосвязь между аномалиями органов полости рта и зубочелюстной системы. Так, низко прикрепленная уздечка верхней губы может явиться причиной диастемы, а вследствие короткой уздечки языка задерживается развитие нижней челюсти в переднем участке, нарушается речевая артикуляция. Мелкое преддверие полости рта и короткая уздечка нижней губы приводят к обнажению шеек нижних резцов и развитию пародонтита.

Эндокринные факторы. Очень важное значение в развитии растущего ребенка имеет эндокринная система, она существенно влияет на формирование зубочелюстной системы.

Эндокринные железы начинают функционировать на ранних стадиях внутриутробного развития ребенка, поэтому нарушение их функций может явиться причиной врожденных аномалий зубочелюстной системы. Дисфункция желез внутренней секреции возможна и после рождения. Отклонения в функционировании разных желез внутренней секреции вызывают соответствующие отклонения в развитии зубочелюстной системы.

При гипотиреозе — понижении функции щитовидной железы — происходит задержка развития зубочелюстной системы, наблюдается несоответствие между этапом развития зубов, челюстных костей и возрастом ребенка. Клинически отмечается задержка прорезывания молочных зубов, смена молочных зубов на постоянные происходит позже на 2—3 года. Наблюдается

множественная гипоплазия эмали, корни постоянных зубов формируются тоже значительно позже. Задерживается развитие челюстей (ос-теопороз), возникает их деформация. Отмечаются адентия, атипичная форма коронок зубов и уменьшение их размеров.

При гипертиреозе — повышении функции щитовидной железы — происходит западение средней и нижней третей лица, что связано с задержкой роста челюстей в сагиттальном направлении. Наряду с изменением морфологического строения зубов, зубных рядов и челюстей нарушается функция жевательных, височных мышц и мышц языка, что в совокупности приводит к нарушению смыкания зубных рядов, более раннему прорезыванию зубов.

При гиперфункции паращито-видных желез повышается сократительная реакция мышц, в частности жевательных и височных.

В результате нарушения кальциевого обмена происходят деформация челюстных костей и формирование глубокой окклюзии. Кроме того, отмечаются рассасывание межальвеолярных перегородок, истончение коркового слоя челюстных и других костей скелета.

Вследствие гипофункции коры надпочечников нарушаются сроки прорезывания зубов и смена молочных зубов.

У больных с врожденным андро-генитальным синдромом отмечается ускоренный рост костно-хряще-вых зон лицевого скелета. Это проявляется в развитии основания черепа и нижней челюсти в сагиттальном направлении.

Цереброгипофизарный нанизм сопровождается непропорциональным развитием всего скелета, в том числе черепа. Мозговой череп достаточно развит, тогда как лицевой скелет даже у взрослого напоминает детский. Это связано с уменьшением турецкого седла, укорочением средней части лица, верхней

|  |

макрогнатией, что приводит к нарушению соотношения размеров зубов и челюстей. Характерны задержка прорезывания зубов, иногда их ретенция.

макрогнатией, что приводит к нарушению соотношения размеров зубов и челюстей. Характерны задержка прорезывания зубов, иногда их ретенция.

13.4.2. Экзогенные причины

Экзогенные причины могут действовать внутриутробно и после рождения, быть общими и местными. Соответственно они называются пренатальными и постнатальными.

Пренатальные факторы. К пре-натальным общим причинам относится неблагоприятная окружающая среда, к факторам внешней среды — недостаток фтора в питьевой воде, недостаточное УФО, чрезмерный радиоактивный фон. В последнее время выявлено значительное увеличение числа зубоче-люстных аномалий в зонах повышенной радиоактивности. Врожденные нарушения зубочелюстной системы могут быть обусловлены неправильным положением плода, давлением амниотической жидкости на плод, несоответствием объема амниона и плода, наличием ам-ниотических тяжей. К местным пренатальным факторам относится работа беременной на химическом производстве, в рентгеновском отделении, с тяжелой физической нагрузкой.

Расщелина губы и неба может иметь ненаследственную природу, а формироваться при воздействии неблагоприятных пренатальных причин, а также при токсикозах беременности, курении, стрессовых ситуациях, вирусных заболеваниях (корь, краснуха), приеме некоторых лекарственных средств.

Постнатальные факторы. Выделяют постнатальные факторы, ведущие к нарушениям зубочелюстной системы у детей: рахит, нарушение фосфорно-кальциевого обмена, недостаточное УФО ребенка, затрудненное носовое дыхание, наруше-

ния функций мимических и жевательных мышц, искривление носовой перегородки, гипертрофия небных миндалин и др.

Болезни детского возраста, развившиеся вследствие ослабления организма ребенка, могут приводить к задержке роста челюстей.

Выделяя местные причины возникновения зубочелюстных аномалий, следует рассмотреть нарушение естественного вскармливания. Известно, что нижняя челюсть у новорожденного маленькая {младенческая ретрогения). На первом году жизни в результате акта сосания при естественном вскармливании у ребенка идет активный рост нижней челюсти. Естественное вскармливание способствует правильному развитию не только зубочелюстной системы, но и всего организма, так как ребенок получает с молоком матери полноценное питание.

При искусственном вскармливании важную роль в развитии зубочелюстной системы играет правильное положение головы ребенка (рис. 13.9). Зубочелюстные аномалии могут явиться следствием кормления ребенка старше 3 лет мягкой пищей. Зубочелюстная система при этом не получает достаточной нагрузки, следствием чего являются отсутствие трем и последующее скученное положение постоянных зубов.

При отсутствии трем между молочными фронтальными зубами в 8 % случаев обнаруживается тесное положение постоянных зубов, тогда как у детей с тремами оно наблюдается только в 7,7 % случаев (Л.Ф. Каськова).

Одной из причин, приводящих к аномалиям зубочелюстной системы, являются вредные привычки, связанные с нарушением функций жевания, глотания, дыхания и речи, а также с нарушениями позы, осанки, положения нижней челюсти, языка (рис. 13.10).

рис. 13.9. Правильное положение головы ребенка при естественном и искусственном вскармливании.

Зубочелюстные аномалии возникают вследствие кариеса, его осложнений, а следовательно, раннего удаления молочных зубов. Чаще всего удаляют молочные моляры, что приводит к смещению соседних зубов и мезиаль-ному прорезыванию первых постоянных моляров. В последующем оказывается недостаточно места для прорезывания моляров.

Причиной раннего удаления передних зубов верхней челюсти нередко является травма, которая также приводит к смещению соседних зубов, нарушению строения зубного ряда, формированию неправильной окклюзии.

Кариес и его осложнения ведут к деформации зубных рядов, зубоаль-веолярному удлинению, формированию аномалий окклюзии.

Асимметричный рост челюстей, формирование несимметричной формы зубных рядов и как следствие асимметрия лица наблюдаются при жевании на одной стороне. Эта привычка может возникать по причине разрушенных зубов на другой стороне или их отсутствия. Следствием может также явиться односторонняя гипертрофия жевательных мышц.

Причиной тяжелых костных деформаций нередко является дефект какого-нибудь отдела кости, образовавшийся вследствие патологического процесса или операционной травмы. В период роста челюстных костей дефекты альвеолярного отростка тела одной челюсти способствуют развитию вторичных деформаций и повреждений другой. Потеря зачатков молочных и постоянных зубов, удаление молочных зубов в раннем возрасте всегда приводят к нарушению роста и формообразования альвеолярно-

Рис. 13.10. Дизокклюзия при нарушении функции языка при глотании.

|

| Рис. 13.11. Миодинамическое равновесие мышц-антагонистов и синергистов (по Виндерс). |

го отростка, деформации зубного ряда.

Одним из важных факторов, определяющих развитие зубочелю-стной системы, является действие мышц ЧЛО как во время жевания, глотания, дыхания и речи, так и в состоянии относительного физиологического покоя нижней челюсти. Возможны нарушения миоди-намического равновесия щечной, жевательной, височной и надподъя-зычных мышц, круговой мышцы рта, подбородка и мышц дна полости рта, а также мышц дна полости рта, жевательной и щечной мускулатуры (рис. 13.11).

Функциональная недостаточность круговой мышцы рта может явиться причиной увеличения длины верхнего зубного ряда и степени выраженности дистальной окклюзии. Это объясняется тем, что при функциональной недостаточности круговой мышцы рта ослабляется ее давление на верхние резцы, тогда как давление языка на них начинает превалировать и резцы смещаются в губном направлении, увеличивая тем самым длину зубного ряда и величину сагиттальной щели. При дистальной окклюзии изменяется положение нижней губы: соприкасаясь с небной поверхностью верхних резцов, она способствует смещению их в вестибулярном направлении.

Язык оказывает влияние на положение резцов: чем выше биоэлектрическая активность мышц языка, тем больше протрузия верх-

них резцов. Нарушение функции языка может привести к дистальной или мезиальной окклюзии.

Функциональное состояние мышц языка взаимосвязано с сагиттальными размерами верхнего зубного ряда: длиной переднего отрезка, апикального базиса, проекционной длиной всего зубного ряда. Установлено, что чем уже зубной ряд и апикальный базис нижней челюсти, чем меньше объем рта, тем выше биопотенциалы мышц языка.

Большое значение в возникновении зубочелюстных аномалий имеет функционирование мышц, участвующих в глотании. Функция глотания, осуществляемая группой мышц, претерпевает перестройку на разных этапах развития ребенка. После рождения ребенка и до прорезывания молочных зубов ему присущ инфантильный тип глотания. Язык во время глотания упирается в мягкие ткани губ и щек. С начала и до окончания прорезывания зубов происходит изменение типа глотания — формируется соматический тип глотания. Глотание осуществляется при сомкнутых зубных рядах, и язык упирается в оральную поверхность зубов, а его кончик — в небную поверхность верхних передних зубов. Создается миодинамическое равновесие.

У детей с аномалией прикуса наблюдается изменение миодинами-ческого равновесия мышц-антагонистов и мышц-синергистов, повышаются биопотенциалы над-

подъязычных мышц в состоянии относительного физиологического покоя нижней челюсти и при жевании. В то же время снижается биоэлектрическая активность в жевательных и височных мышцах. В начальном этапе изменения функции жевания миодинамическое равновесие и координированная деятельность мышц могут быть не нарушены, а происходит увеличение периода жевания и числа жевательных движений. Уменьшение высоты нижнего отдела лица сопровождается повышением амплитуды ЭМГ жевательной и мимической мускулатуры.

Однако не всегда в клинических условиях у конкретного больного удается определить, что первично: нарушение формы или нарушение функции, либо то и другое развиваются параллельно. Так, например, доказано, что ограничение подвижности ВНЧС, обусловленное его заболеванием, выявляет резкое нарушение координации жевательных мышц: значение биопотенциала мышц, поднимающих челюсть, снижается, а опускающих (по сравнению с нормой) резко возрастает.

Итак, существует много факторов, способствующих формированию зубочелюстных аномалий. Они часто сочетаются, иногда действуют последовательно, не всегда можно четко разделить их на общие и местные, наследственные и экзогенные, поэтому деление причин аномалии на группы часто бывает условным. Однако доля наследственных аномалий значительно меньше, чем частота возникновения их под влиянием экзогенных причин. В связи с этим основное внимание следует уделять изучению и устранению этиологических факторов внешней среды, способствовать правильному течению беременности и развитию ребенка.

13.5. Методы диагностики зубочелюстных аномалий

13.5.1. Клиническое обследование пациента

В ортодонтии используются как клинические, так и специальные (дополнительные) методы диагностики. Ведущим методом при постановке диагноза является клиническое обследование. Оно включает опрос (сбор анамнеза), осмотр лица и полости рта.

При опросе необходимо получить следующие сведения:

1) паспортные данные;

2) анамнестические данные:

• состояние здоровья матери во время беременности, течение родов;

• состояние ребенка при рождении;

• способ и сроки вскармливания ребенка;

• состояние здоровья ребенка, перенесенные им заболевания;

• сроки прорезывания молочных зубов;

• когда ребенок начал ходить и говорить;

• положение ребенка во время сна;

• наличие вредных привычек;

• причины и время преждевременной потери зубов;

• начало смены молочных зубов и сроки прорезывания постоянных;

• жалобы.

Осмотр лица пациента позволяет оценить:

• лицевые признаки;

• асимметричность левой и правой половин лица;

• пропорциональность лица;

• профиль лица.

При осмотре полости рта проводят:

• осмотр зубов (заполняется зубная формула);

• осмотр зубных рядов, альвеолярных отростков;

• определение прикуса (окклюзии зубных рядов);

• оценку расположения уздечек верхней и нижней губ, языка;

• оценку расположения и размера языка;

• изучение конфигурации неба.

Клиническое обследование начинается с опроса ребенка и его родителей. Ортодонта интересуют общие данные о пациенте: возраст, место жительства, бытовые условия, питание, место воспитания или обучения, род занятий родителей. Опрос также необходим для определения этиологии аномалии зубочелюстной системы. Следует выяснить у матери ребенка, каково было состояние ее здоровья во время беременности, каковы наследственность и течение родов, доношенным или недоношенным родился ребенок, его масса тела при рождении, способ вскармливания (грудное, искусственное или смешанное) и до какого времени; который по счету ребенок. Уточняют, в каком возрасте и какой степени тяжести он перенес различные заболевания — рахит, диспепсию, гастроэнтерит, корь, коклюш, ветряную оспу, скарлатину, дифтерию и др. Обращают внимание на время прорезывания первых молочных зубов, а также когда ребенок начал ходить и говорить. Выясняют, как дышит ребенок днем и ночью (дыхание носовое или ротовое, с закрытым или открытым ртом), привычное положение ребенка во время сна, есть или были вредные привычки и какие (сосание пальца, языка, кусание ногтей, карандаша и др.). Уточняют время и причины преждевременной потери молочных и постоянных зубов, время начала смены зубов. Выясняют, проводились ли ранее ортодон-тическое лечение (в каком возрасте, как долго, какими аппаратами), оперативное вмешательство в полости рта (по какому поводу и когда), была ли травма ЧЛО, какие неудобства пациент испытывает в данный мо-

мент, на что жалуется (эстетические или функциональные нарушения). При осмотре ребенка оценивают его соматическое и психическое развитие, соответствие его возрасту. Обращают внимание на рост, массу тела, упитанность, физическое развитие и осанку. Лицо пациента осматривают в фас и профиль, определяют высоту и симметричность его левой и правой половин, положение головы. Все эти сведения позволяют дать общую характеристику роста и формирования организма и, что важно, помогают определить патогенетическую взаимосвязь зубочелюстных аномалий с ослаблением опорно-связочного аппарата и нарушением осанки.

13.5.2. Антропометрические исследования лица и головы пациента

Антропометрическое исследование основано на закономерностях строения лицевого и мозгового отделов черепа, пропорциональности соотношения разных отделов головы и отношений их к определенным плоскостям. Изучение лица пациента проводят по фотографиям и телерентгенограммам (ТРГ). Для характеристики размеров головы и лица пациента определяют следующие их параметры: ширину, высоту, длину и глубину. Ширину головы и лица изучают в верхней, средней и нижней ее частях (рис. 13.12):

• ширину головы (ей—ей) — между латерально выступающими точками (ей) на боковой поверхности головы слева и справа;

• морфологическую ширину лица (zy—zy) — между наиболее выступающими кнаружи точками (zy) скуловой дуги слева и справа;

• ширину лица (go—go) — между нижними и кзади расположенными точками (go) углов нижней челюсти справа и слева. Также измеряют ширину нижней челюсти.

Измерение длины головы (gl—op)

проводят между наиболее выступа

ющей точкой (gl) на нижней части

лба по срединно-сагиттальной

плоскости выше корня носа, между

бровями и наиболее выступающей

кзади точкой (ор) затылка на сре

динно-сагиттальной плоскости

(рис. 13.13).

Высоту головы (t—v) определяют от точки (t), расположенной на козелке уха, по перпендикуляру к линии gl—ор до наиболее выступающей точки (v) на окружности головы. Изучают наряду с определением высоты головы высоту лица: морфологическую (верхняя, нижняя и полная) и физиономическую.

Верхнюю морфологическую высоту лица (п—рг) измеряют между точкой (п), находящейся на пересечении медианной (срединной) плоскости с носолобным швом, и самой передней точкой (рг) альвеолярного гребня верхней челюсти в срединном сечении при ориентации черепа по франкфуртской плоскости.

Нижнюю морфологическую высоту лица (рг—gn) определяют между точками рг и gn соединения контура нижнего края нижней челюсти и наружного контура симфиза.

Полную морфологическую высоту лица (n—gn) измеряют между точкой п и точкой gn. Физиономическую высоту лица (tr—gn) определяют между точкой (tr), расположенной на сагиттальной плоскости на границе между лбом и волосистой частью головы, и точкой gn.

Глубину лица оценивают по 4 размерам, которые определяют от точки t до точек: п — накожной, sn — наиболее заднерасположенной точки на месте перехода нижнего контура носа в верхнюю губу, pg — самой передней точки подбородочного выступа в срединном сечении при ориентации головы по франкфуртской плоскости, gn.

Для характеристики формы головы и лица применяются индексы, представляющие собой процентное

Рис. 13.12. Измерение ширины головы (ей—ей), морфологической ширины лица (zy—zy), гениальной ширины лица (go—go).

Точки костной основы обозначают заглавными буквами, а точки мягких тканей — строчными.

Рис. 13.13. Измерение длины (gl—ор) и высоты (t—v) головы.

соотношение размеров головы и лица.

Форму головы определяют по поперечно-продольному, высотно-продольному и высотно-попереч-ному индексам. Наибольшее значение имеет и чаще всех используется в практической работе поперечно-продольный (черепной, головной) индекс — процентное соотношение

Рис. 13.14. Определение лицевого индекса Izard.

Рис. 13.15. Изучение лица в фас (по

ширины и длины головы. Эта величина при долихоцефалической форме головы менее 75,9, при мезоце-фалической - 76-80,9, при брахи-цефалической - 81-85,4, при ги-

пербрахицефалической — 85 5 и выше.

Форму лица можно определить с помощью различных лицевых ин-

дексов. Лицевой индекс по Garson определяют по процентному соотношению морфологической высоты лица (n—gn) и ширины лица в области скуловых дуг (zy—zy). По величине этого индекса выделяют следующие типы лица: очень широкое, широкое, среднее, узкое, очень узкое.

Морфологический лицевой индекс (IFM) Izard равен процентному отношению расстояния от точки пересечения средней линии лица (oph) и касательной к надбровным дугам до точки gn к ширине лица в области скуловых дуг (zy—zy). Величина индекса 104 и более характеризует узкое лицо, от 97 до 103 — среднее, от 96 и меньше — широкое (рис. 13.14).

zy-zy

Лицо пациента изучают в фас и профиль. В фас оценивают симметричность левой и правой половин лица, а также соразмерность верхней, средней и нижней трети лица (рис. 13.15). Профиль лица оценивают по его виду, который бывает вогнутым, прямым и выпуклым в зависимости от соотношения положения точек n, sn и pg. При оценке профиля лица учитывают положение верхней (UL) и нижней губ (LL) по отношению к эстетической плоскости (название предложено Ricketts), проходящей через точку (EN) на кончике носа и точку (DT), соответствующую точке pg. Высту-пание нижней губы соответствует выпуклому профилю лица. Вогнутым профиль лица считают при отстоянии нижней губы назад от эстетической плоскости более чем на 2 мм.

Между формой лица и шириной, длиной зубных рядов, их апикальными базисами установлена устойчивая взаимосвязь, поэтому при определении индивидуальной средней нормы размера зубных рядов обязательно учитывают форму лица.

13.5.3. Измерения гипсовых моделей челюстей

В первое посещение пациента от-тискной массой снимают слепки с челюстей до переходной складки, чтобы отчетливо были видны альвеолярные отростки, апикальные базисы и небный свод, подъязычная область, уздечки языка и губ. Модели отливают из гипса или супергипса. Основание моделей можно оформить при помощи специальных приборов, резиновых форм или обрезать так, чтобы углы цоколя соответствовали линии клыков, основания были параллельны жевательным поверхностям зубов. На моделях отмечают фамилию, имя пациента, возраст и дату снятия слепков. Такие модели называют контрольными, или диагностическими.

Для изучения размеров зубов, зубных рядов, апикальных базисов челюстей целесообразно использовать измеритель или специальный штангенциркуль, а также различные приспособления типа ортокреста, симметроскопа, ортометра. Изучение моделей проводят в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: сагиттальной, окклюзионной, тубе-ральной (фронтальной) и соответствующих им направлениях: сагиттальном, трансверсальном и вертикальном.

Измерения зубов. Измерение ширины, высоты и толщины коронковой части зуба. Ширину коронковой части зуба определяют в самой широкой части зуба: на уровне экватора у всех зубов, на уровне режущего края у нижних резцов (рис. 13.16). Для передней группы зубов это медиально-латеральный размер зуба, а для боковой — мезодистальный. Однако в современной научной литературе как отечественной, так и зарубежной о ширине коронковой части всех зубов говорят как о мезио-дистальном его размере.

Высоту коронковой части постоянных зубов измеряют от режущего

Рис. 13.16. Измерение ширины зуба с помощью штангенциркуля.

края зуба до его границы со слизистой оболочкой: передних зубов — по середине вестибулярной поверхности, боковых — по середине щечного бугра.

Толщина коронковой части зуба — это его мезиодистальный размер для резцов и клыков и ме-диолатеральный размер для премо-ляров и моляров.

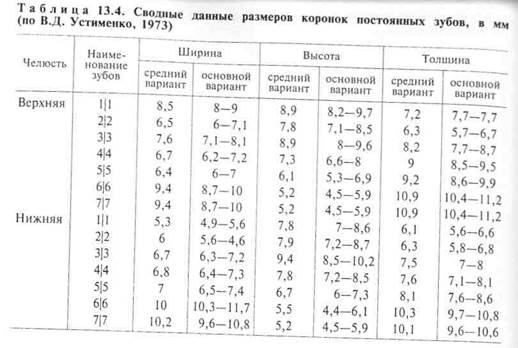

Средние значения нормальной коронковой части молочных зубов представлены в табл. 13.3, постоянных — в табл. 13.4.

Взаимоотношение размеров постоянных резцов верхней и нижней челюстей определяют по индексу Тонна. Этот индекс в норме равен 1,33.

Сумма ширины 4 верхних резцов _ Сумма ширины 4 нижних резцов

Таблица 13.3. Средняя ширина молочных зубов в мм (по Ветцелю, 1950)

| Резцы | Клыки | Моляры | |||

| Челюсть | центральный | боковой | первый | второй | |

| Верхняя Нижняя | 6,75 4,55 | 5,4 4,85 | 7,1 6,1 | 7,2 6 | 8 10,75 |

|

|

|

| ального сдвига боковой группы зубов на гипсовых моделях челюстей (рис. 13.19). Для этого проводят построение прямоугольных треугольников, одним катетом у которых является срединный небный шов, другим — перпендикуляр от него до точек Пона на первых премолярах и первых молярах, а гипотенузой — линия между контактными точками |

| Рис. 13.18.Определение длины переднего отрезка зубного ряда. |

Измерения зубных рядов проводят в трансверсальном (поперечном) и сагиттальном (продольном) направлениях. В трансверсальном направлении изучают ширину, в сагиттальном — длину зубных рядов.

Трансверсальные размеры зубных рядов. У детей в период прикуса молочных зубов З.И. Долгополова (1973) предложила измерять ширину зубных рядов на верхней и нижней челюстях между центральными и боковыми резцами, клыками, первыми и вторыми молочными молярами. Измерительные точки у центральных и боковых резцов и клыков расположены на вершинах зубных бугорков, у первых и вторых молочных моляров — на жевательных поверхностях в переднем углублении на месте пересечения продольной и поперечной борозд.

В период прикуса постоянных зубов для определения трансверсаль-ных размеров зубных рядов используют методику Пона, которая основана на зависимости между суммой мезиодистальных размеров 4 верх-

них резцов и расстоянием между первыми премолярами и первыми молярами на верхней и нижней челюстях. С этой целью Пон предложил точки измерения, которые при смыкании зубов верхней и нижней челюстей совпадают, и, следовательно, ширина их зубных рядов одинакова.

В области первых премоляров ширину зубного ряда, согласно По-ну, измеряют на верхней челюсти между точками в середине межбуг-ровой фиссуры, на нижней челюсти между дистальными контактными точками на скате щечных бугров.

В области первых постоянных моляров ширину зубного ряда определяют на верхней челюсти между точками в передних углублениях продольной фиссуры, на нижней челюсти между задними щечными буграми (рис. 13.17).

В период смены зубов вместо измерительных точек на премолярах используют дистальные ямочки первых молочных моляров на верхней челюсти или их задние щечные

Рис. 13.17. Измерительные точки Пона и измерение зубных рядов.

бугры на нижней челюсти. Кроме ширины зубных рядов в области премоляров и моляров, целесообразно изучать ширину зубных рядов в области клыков между вершинами их режущих краев.

Сагиттальные размеры зубных рядов у детей определяют в возрасте от 3 до 6—7 лет (в период прикуса молочных зубов).

Длину переднего отрезка зубного ряда измеряют от середины расстояния между мезиальными углами центральных резцов с их вестибулярной поверхности по сагиттальной плоскости до точки пересечения с линией, соединяющей дистальные поверхности коронок молочных клыков, общую же сагиттальную длину зубного ряда — до точки пересечения с линией, соединяющей дистальные поверхности вторых молочных моляров (рис. 13.18).

Измеряют также лонгитудиналь-ную длину зубных рядов, которая в норме равна сумме мезиодистальных размеров 12 зубов.

Симметричность зубных рядов и смещение боковых зубов исследуют путем сопоставления размеров правой и левой половин зубного ряда и определения одностороннего мези-

|

|

Рис. 13.19. Изучение симметричности зубного ряда по Schmuth.

Рис. 13.20. Изучение симметричности зубных рядов по методике Fuss.

центральных резцов и точками Пона (рис. 13.20).

Смещение боковых зубов мези-ально на гипсовых моделях челюстей можно определить, сравнивая расстояния от межрезцового сосоч-

ка до вершин клыков или точек Пона на первых премолярах и первых молярах справа и слева. На стороне предполагаемого мезиаль-ного смешения боковых зубов это расстояние будет меньше по сравнению с противоположной стороной и нормой (рис. 13.21).

Положение боковых зубов можно также оценить относительно точки «О», расположенной на пересечении срединного небного шва и касательной к дистальным поверхностям первых постоянных моляров. Расстояние от этой точки до измерительных точек Пона на первых премолярах (линия б) и первых моляров (линия а), а также расстояние по срединному небному шву от точки «О» до вершины межрезцового сосочка. Расстояние от точки «О» до измерительных точек справа и слева должно быть равным (рис. 13.22).

Необходимо исследовать сегменты зубных рядов, небный свод.

Значения параметров небного свода (длину, высоту, ширину и угол неба) определяют по следующей методике:

• длину небного свода — от вершины межрезцового сосочка (латеральные аппроксимальные поверхности центральных резцов) по срединному небному шву до линии, соединяющей дистальные поверхности первых постоянных моляров;

Рис. 13.22. Изучение симметричности зубного ряда с помощью точки «О».

глубину небного свода — по величине перпендикуляра от наиболее глубокой точки на вычерченном контуре неба на линию, соединяющую вершины межзубных сосочков между вторыми премолярами и первыми молярами;

ширину небного свода — по линии, соединяющей вершины межзубных сосочков между вторыми премолярами и первыми молярами;

угол неба (угол «а») — по методике Персина и Ерохиной, основываясь на некоторых положениях при его построении. Исходной

Рис. 13.23. Измерительные точки для определения ширины и длины апикальных базисов челюстей (по Хаусу).

плоскостью является плоскость, параллельная туберальной, которая проходит через измерительные точки Пона в области первых премоляров. В месте ее пересечения с сагиттальной плоскостью на срединном небном шве — точка 1 — строят угол, составляющими которого являются линия, параллельная основанию плоскости симметрографа, и линия до вершины межрезцового сосочка — точка 2.

Индекс высоты неба определяют на гипсовых моделях челюстей и рассчитывают по формуле:

| 100. |

Индекс высоты неба = Высота неба

Ширина зубного ряда

Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 102 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |