Читайте также:

|

Однако какое отношение имеет сказанное к аутизму? В конце 1990-х гг. мы заметили, что зеркальные нейроны выполняют как раз те функции, нарушение которых отмечается при аутизме. Если система зеркальных клеток участвует в интерпретации человеком сложных намерений других, то наиболее серьезную патологию у аутичных людей (дефицит социальных навыков) можно объяснить повреждением этой нейронной сети. Дисфункции зеркальных нейронов могут провоцировать возникновение и прочих важных симптомов данного расстройства: неспособности к сопереживанию, дефектов речи, плохо развитых подражательных способностей и т. д.

Для того чтобы продемонстрировать нарушение функций зеркаль-

|

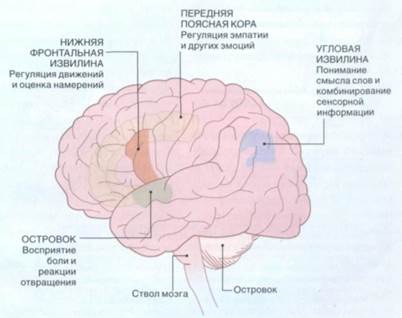

| АНАТОМИЯ АУТИЗМА У пациентов с аутизмом отмечается снижение активности зеркальных нейронов в нижней фронтальной извилине — одном из отделов премоторной коры мозга. Данным обстоятельством можно объяснить их неумение распознавать намерения других людей. Дисфункции зеркальных нейронов островковой и передней поясной коры могут обусловливать их неспособность к сопереживанию, а нарушения зеркальной системы угловой извилины — дефекты речи. У людей с аутизмом выявлены и структурные изменения в мозжечке и стволе мозга. |

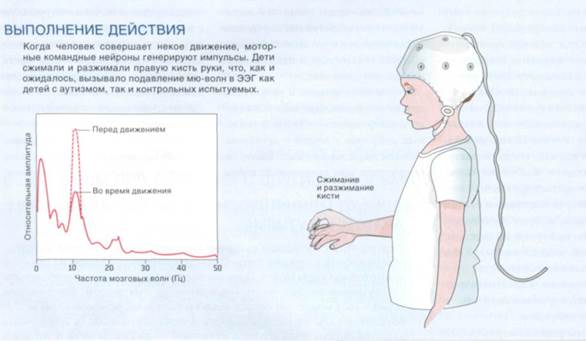

ных нейронов у детей с аутизмом, нам нужно было найти способ регистрации их активности, не требующий вживления электродов в головной мозг. Проще всего было воспользоваться электроэнцефалографией — одним из методов изучения мозговой ритмической деятельности. Более полувека тому назад ученые обнаружили, что всякий раз. когда человек совершает произвольное движение (например, сжимает и разжимает кисть руки), происходит подавление одного из компонентов электроэнцефалограммы (ЭЭГ), называемого мю-ритмом. Любопытно, что мю-волны исчезают и в том случае, когда, испытуемый наблюдает, как то же самое действие совершает другой человек. Один из авторов настоящей статьи (Рамачандран) и Эрик Альтшулер (Eric L. Altschuler) предположили, что реакцию подавления мю-волн можно использовать в качестве простого, надежного и безопасного инструмента для изучения активности зеркальных нейронов.

Вначале мы решили изучить ЭЭГ ребенка с аутизмом, не обнаруживающего серьезных когнитивных нарушений. Анализ ЭЭГ показал, что при совершении пациентом простого произвольного движения, у него (как и у обычных детей) отмечалось подавление мю-ритма. Но в том случае, когда он наблюдал за выполнением того же движения другим человеком, подавления мю-волн не происходило. Мы заключили, что система моторных командных нейронов у ребенка оставалась целой и невредимой, но функции его системы зеркальных нейронов были нарушены. Данное открытие, о котором мы сообщили на ежегодном собрании Общества нейробио-логов в 2000 г.. стало убедительным свидетельством верности нашей гипотезы.

Но поскольку делать выводы на основании единичного наблюдения — дело рискованное, сотрудники нашей лаборатории решили провести более

углубленное обследование 10 больных аутизмом и контрольной группы из 10 человек соответствующего пола и возраста. Когда здоровые участники эксперимента совершали движение рукой или наблюдали аналогичное действие на экране телевизора, в их ЭЭГ. как и следовало ожидать, отмечалось подавление мю-волн. Между тем, у испытуемых с аутизмом подавление этого ритма наблюдалось только в тех случаях, когда они сами выполняли движение.

Полученные данные и результаты других исследований свидетельствуют о дисфункции системы зеркальных нейронов у людей с аутизмом. Ученым пока неизвестно, какие генетические или средовые факторы

вызывают нарушение развития данной системы, но в настоящее время предложенная гипотеза обстоятельно изучается во многих лабораториях мира, поскольку она предсказывает и объясняет все симптомы недуга. Так, например, исследователям давно известно, что дети с подобным нарушением нередко испытывают трудности с интерпретацией пословиц и метафор. Когда однажды мы попросили одного из наших испытуемых «взять себя в руки», он воспринял предложение буквально и попытался это сделать. Чем можно объяснить такое нарушение?

Понимание метафор неразрывно связано со способностью находить общее в, казалось бы. совершен-

РЕГИСТРАЦИЯ МЮ-ВОЛН

Импульсная активность зеркальных нейронов премоторной коры подавляет мю-волны в электроэнцефалограмме (ЭЭГ). (Частота мю-ритма составляет 8-13 Гц.) Исследователи регистрирова-

ли мю-волны у детей с аутизмом и контрольных испытуемых, когда они совершали произвольные движения или наблюдали за такими же действиями по телевизору.

|

|

| У детей с аутизмом нарушены функции мозговой системы зеркальных нейронов |

но несходных вещах. Рассмотрим, к примеру, знаменитый эффект «буба-кики», описанный более 60 лет назад немецко-американским психологом Вольфгангом Келером. Экспериментатор демонстрирует испытуемым две небрежно нарисованные фигуры (одну с резкими, а другую с плавными очертаниями) и спрашивает, какая из фигур — буба, а какая — кики. На каком бы языке ни говорили испытуемые. 98% из них называют более «мягкий» на вид рисунок «буба». а более угловатый — «кики». Результаты теста наводят на мысль, что человеческий мозг способен каким-то образом соотносить образ объекта с его названием (например, сопоставлять острые очертания фигуры «кики» со звучанием его «имени»). Мы предположили, что подобный тип кросс-зонального отображения [cross-domain mapping) сенсорной информации сродни пониманию метафор и должен опосредоваться нейронными сетями, сходными с теми, что присутствуют в системе зеркальных нейронов. Верность нашего предположения подтверждает и то, что в тесте «буба-кики» дети с аутизмом неправильно ассоциировали форму фигур со звучанием их имен.

Но какие области мозга опосредуют данные способности? Наиболее вероятным кандидатом служит угловая извилина, расположенная на стыке зрительной, слуховой и осязательной зон мозга и содержащая клетки со свойствами зеркальных нейронов. Изучая больных, не страдающих аутизмом, но имевших повреждения названной области мозга, мы обнаружили, что многие из них тоже не справлялись с тестом «буба-кики» и испытывали трудности с пониманием метафор. Полученные результаты заставляют предполагать, что способность мозга к кросс-зональному отображению информации, впервые возникшая у приматов, помогала животным выполнять сложные моторные задачи (например, хвататься за ветки де-

ревьев, что требует мгновенного усвоения и переработки зрительной, слуховой и осязательной информации) и в конце концов превратилась в свойственную человеку способность придумывать и понимать метафоры. Таким образом, благодаря зеркальным нейронам людям стали доступны не только лежащие под рукой орехи, но и далекие звезды.

Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 142 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |

| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |

| ОБ АВТОРАХ | | | Вилаянур Рамачандран(Vilayanur S. Ramachandran) и Линдсей Оберман |