Читайте также:

|

Частота митрального стеноза составляет 44-68% всех пороков, развивается преимущественно у женщин. Возникает, как правило, вследствие длительно протекающего ревматического эндокардита; очень редко он бывает врожденным или появляется в результате септического эндокардита. Сужение левого предсердно-желудочкового отверстия происходит при сращении створок левого предсердно-желудочкового (митрального) клапана, их уплотнении и утолщении, а также при укорочении и утолщении сухожильных нитей. В результате этих изменений клапан приобретает вид воронки или диафрагмы с щелевым отверстием в середине. Меньшее значение в происхождении стеноза имеет рубцово-воспалительное сужение клапанного кольца. При длительном существовании порока в ткани пораженного клапана может откладываться известь.

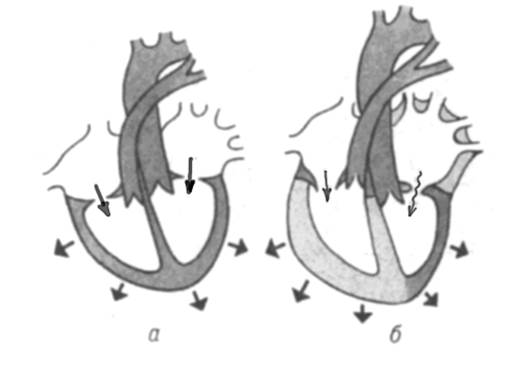

Гемодинамика. При митральном стенозе гемодинамика существенно нарушается в случае значительного сужения предсердно-желудочкового отверстия, когда его поперечное сечение уменьшается от 4–6 см2 (в норме), до 0.5–1 см2. Во время диастолы кровь не успевает переместиться из левого предсердия в левый желудочек, и в предсердии остается некоторое количество крови, дополняемое притоком крови из легочных вен. Возникает переполнение левого предсердия и повышение в нем давления, которые вначале компенсируется усиленным сокращением предсердия и его гипертрофией. Однако миокард левого предсердия слишком слаб, чтобы длительно компенсировать выраженное сужение митрального отверстия, поэтому довольно быстро его сократительная способность снижается, предсердие еще больше расширяется, давление в нем становится еще выше. Это влечет за собой повышение давления в легочных венах, рефлекторный спазм артериол малого круга и рост давления в легочной артерии, требующий большей работы правого желудочка. С течением времени правый желудочек гипертрофируется (рисунок 5). Левый желудочек при митральном стенозе получает мало крови, выполняет меньшую, чем в норме, работу, поэтому размеры его несколько уменьшаются.

Рисунок 5. Внутрисердечная гемодинамика в норме (а) и при стенозе левого предсердно-желудочкового отверстия (б).

Диагностика. При наличии застойных явлений в малом круге кровообращения у больных появляются одышка, сердцебиение при физической нагрузке, иногда боли в области сердца, кашель и кровохарканье. Во время осмотра часто отмечается акроцианоз; характерен румянец с цианотическим оттенком (faсies mitrale). Если развивается порок в детском возрасте, то нередко наблюдается отставание в физическом развитии, инфантилизм («митральный нанизм»).

Некоторые клинические признаки митрального стеноза:

1. Pulsus differens - появляется при сдавлении левым предсердием левой подключичной артерии.

2. Осиплость голоса - симптом Ортнера (в результате сдавления левого возвратного нерва).

Анизокория - результат сдавления симпатического ствола увеличенным левым предсердием.

При осмотре области сердца часто заметен сердечный толчок вследствие расширения и гипертрофии правого желудочка. Верхушечный толчок не усилен, при пальпации в области его выявляется так называемое диастолическое кошачье мурлыканье (пресистолическое дрожание), т.е. определяется низкочастотный диастолический шум.

Перкуторно находят расширение зоны сердечной тупости вверх и вправо за счет гипертрофии левого предсердия и правого желудочка. Сердце приобретает митральную конфигурацию.

При аускулътации сердца обнаруживаются очень характерные изменения, свойственные митральному стенозу. Так как в левый желудочек попадает мало крови и сокращение его происходит быстро, I тон у верхушки становится громким, хлопающим. Там же после II тона удается выслушать добавочный тон— тон открытия митрального клапана. Громкий I тон, II тон и тон открытия митрального клапана создает типичную для митрального стеноза мелодию, называемую «ритмом перепела». При повышении давления в малом круге кровообращения появляется акцент II тона над легочным стволом.

Для митрального стеноза характерен диастолический шум, поскольку имеется сужение по ходу кровотока из левого предсердия в желудочек во время диастолы. Этот шум может возникать сразу же после тона открытия митрального клапана, поскольку из-за разности давления в предсердии и желудочке скорость кровотока будет выше в начале диастолы; по мере выравнивания давления шум будет убывать.

Нередко шум появляется в конце диастолы перед самой систолой— пресистолический шум, который возникает при ускорении кровотока в конце диастолы желудочков за счет начинающейся систолы предсердий. Диастолический шум при митральном стенозе может выслушиваться в течение всей диастолы, усиливаясь перед систолой и непосредственно сливаясь с I хлопающим тоном.

Пульс при митральном стенозе может быть неодинаковым на правой и левой руках. Поскольку при значительной гипертрофии левого предсердия сдавливается левая подключичная артерия, наполнение пульса слева уменьшается (pulsus differens). При уменьшении наполнения левого желудочка и снижении ударного объема пульс становится малым – pulsus parvus. Митральный стеноз нередко осложняется мерцательной аритмией, в этих случаях пульс аритмичен.

Артериальное давление обычно остается нормальным, иногда слегка понижается систолическое давление и повышается диастолическое.

Рентгенологически выявляют характерное для этого порока увеличение левого предсердия, которое приводит к исчезновению «талии» сердца и появлению митральной его конфигурации. В первом косом положении увеличение левого предсердия определяется по отклонению им пищевода, которое хорошо видно при приеме больным взвеси сульфата бария. При повышении давления в малом круге кровообращения рентгенологически отмечается выбухание дуги легочной артерии и гипертрофия правого желудочка. Иногда на рентгенограмме обнаруживается обызвествление левого предсердно-желудочкового клапана. При длительной гипертонии сосудов малого круга кровообращения развивается пневмосклероз, который также можно выявить при рентгенологическом исследовании.

ЭКГ при митральном стенозе отражает гипертрофию левого предсердия и правого желудочка; увеличивается величина и продолжительность зубца Р, особенно в I и II стандартных отведениях, электрическая ось сердца отклоняется вправо, появляется высокий зубец Р в правых грудных отведениях и выраженный зубец S в левых грудных.

ЭхоКГ при митральном стенозе приобретает ряд характерных особенностей (рисунок 6):

Рисунок 6. Эхокардиограмма при стенозе левого предсердно-желудочкового отверстия. Движение створок митрального клапана имеет П-образную форму.

ГС — грудная клетка; ПСПЖ --передняя стенка правого желудочка; ПЖ — правый желудочек; МЖП — межжелудочковая перегородка; ЛЖ левый желудочек; ПСМК- передняя створка митрального клапана; ЗСЛЖ— задняя стенка левого желудочка; ЗСМК -задняя створка митрального клапана.

1. Резко снижается или исчезает пик А, отражающий максимальное открытие створок левого предсердно-желудочкового клапана во время систолы предсердий.

2. Снижается скорость диастолического прикрытия передней створки клапана, что приводит к уменьшению наклона интервала Е—f.

3. Изменяется движение створок клапана. Если в норме створки во время диастолы расходятся в противоположные стороны (передняя створка — к передней стенке, задняя — к задней), то при стенозе движения их становятся однонаправленными, так как из-за сращения комиссур более массивная передняя створка тянет за собой заднюю. Движение створок на ЭхоКГ приобретает П-образную конфигурацию. Кроме того, с помощью ЭхоКГ можно выявлять увеличение левого предсердия, изменение створок клапана (фиброз, кальциноз).

При митральном стенозе рано возникает застои в малом круге кровообращения, что требует усиленной работы правого желудочка. Поэтому ослабление сократительной способности правого желудочка и венозный застой в большом круге кровообращения развиваются при митральном стенозе раньше и чаще, чем при недостаточности митрального клапана. Ослабление миокарда правого желудочка и его расширение иногда сопровождается появлением относительной недостаточности правого предсердно-желудочкового (трехстворчатого) клапана. Кроме того, длительный венозный застой в малом круге кровообращения при митральном стенозе с течением времени приводит к склерозу сосудов и разрастанию соединительной ткани в легких. Создается второй, легочный, барьер для продвижения крови по сосудам малого круга, что еще больше затрудняет работу правого желудочка.

В течение митрального стеноза выделяют 3 периода:

1. Компенсации.

2. Легочной гипертензии, гипертрофии правого желудочка.

3. Правожелудочковой недостаточности (застой в большом круге кровообращения).

Осложнения митрального стеноза:

· Острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма, отек легких).

· Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность (застой в легких).

· Нарушения ритма (часто фибрилляция предсердий).

· Тромбоэмболический синдром.

· Присоединение инфекционного эндокардита.

· Несостоятельность протеза или рестеноз при комиссуротомии.

Выделяют 3 степени кальциноза МК:

1. Кальций располагается по свободным краям створок или в комиссурах отдельными узлами;

2. Кальциноз створок без перехода на фиброзное кольцо;

3. Переход кальциевых масс на фиброзное кольцо и окружающий структуры.

Дифференциальный диагноз митрального стеноза:

1. Миксома сердца (левого предсердия или желудочка).

2. Врожденный порок - синдром Лютембаше (стеноз митрального клапана + ДМПП).

3. Неспецифический аорто-артериит.

Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 162 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |