Читайте также:

|

Медицинское диагностическое оборудование создает необходимую информационную основу для выбора эффективных методов лечения и во многом определяет качество и своевременность медицинской помощи.

Диагностика – первый и самый ответственный этап процесса восстановления здоровья человека. От его достоверности и точности во многом зависит целесообразность и эффективность всех последующих действий: назначения медикаментозной терапии, физиотерапевтического или хирургического лечения.

Развитие многих серьезных патологий можно замедлить, если выявить их на ранней стадии. Современная диагностическая техника успешно решает эту задачу, они позволяют обнаружить малейшие отклонения в физиологических процессах и своевременно внести коррективы. Такой подход к лечению «болезней века» - сердечно-сосудистых, онкологических, неврологических – способствует замедлению патологических процессов и существенному повышению качества и продолжительности жизни пациентов.

В настоящее время ведутся разработки устройств, в основу работы которых заложены новейшие медицинские технологии. К ним относятся ДНК анализаторы, универсальные спектрографы, инструменты для проведения комплексных функциональных исследований.

Качественное диагностическое оборудование – ключевое условие результативной работы лечебных учреждений, эффективного лечения пациентов, хорошей репутации и доверия к медицинскому персоналу. При выборе компьютерных томографов, УЗ-сканеров, электрокардиографов, лабораторных анализаторов и другой аппаратуры целесообразно выбирать надежную продукцию известных на рынке производителей, предоставляющих своим покупателям гарантии и постоянную сервисную поддержку.

Все множество медицинских электронных приборов можно классифицировать в общих чертах в несколько групп:

a) диагностические приборы, предназначенные для получения информации относительно состояния организма пациента;

б) приборы, предназначенные для всех видов лечения, включая физиотерапевтические приборы;

в) компьютеры, предназначенные для обработки и сохранения медицинской информации.

Электронные стимуляторы

Электронные стимуляторы применяют для нормализации функций некоторых органов. Одним из таких органов является сердце человека. Электропроводность импульсов может нарушаться в большей или меньшей степени при определенных заболевания сердца. Чтобы нормализовать сердцебиения используют искусственные электронные сердечные водители ритма (стимуляторы). Электрод, присоединенный к тонкому проводу, вводят в сердце через вену плеча с помощью катетера. Устройство, генерирующее прямоугольные электрические импульсы соответствующей амплитуды и длительности, остается за пределами тела и поддерживает сердцебиения.

Электрические физиотерапевтические приборы

Чаще всего на практике используют такие методы высокочастотной физиотерапии - диатермия, индуктотермия, крайне высокочастотная терапия и микроволновая терапия.

Диатермия. Диатермия является методом физиотерапии, в котором глубокое прогревание тканей достигается использованием высокочастотного электрического тока (1-1, 5 МГЦ). Этот метод редко применяют в настоящее время из-за опасности ожогов.

Индуктотермия. Электрический ток (10-15 МГц) проходит от генератора высоких частот через специальную катушку, установленную около определенной части тела. Локальный нагрев производится вихревыми токами, которые образуются в тканях при действии высокочастотного магнитного поля.

Микроволновая терапия. Электромагнитные микроволны (2375 МГц) направляют на тело пациента. Они поглощаются тканями и вызывают быстрые изменения ориентации дипольных молекул. Наиболее существенное значение в этом процессе имеют молекулы воды. Следовательно, мышцы и другие ткани, богатые водой, нагреваются более существенно, чем костная или жировая ткани.

Крайне высокочастотная терапия. Этот метод бесконтактный. Часть тела пациента устанавливают между двумя плоскими электродами, подключенными к генератору крайне высоких частот (40, 68 МГЦ). Нагрев тканей производится, по большей части, токами смещения (электрическим полем). При такой частоте ткань, являющаяся диэлектриком, нагревается сильнее, чем проводники. При этом происходит поляризация биологических молекул. Они колеблются на крайней высокой частоте, и энергия тепла рассеивается в окружающих тканях.

Геометри́ческая о́птика — раздел оптики, изучающий законы распространения света в прозрачных средах, отражения света от зеркально-отражающих поверхностей и принципы построения изображений при прохождении света в оптических системах без учёта его волновых свойств.

В основе геометрической оптики лежат несколько простых эмпирических законов:

1. Закон прямолинейного распространения света

2. Закон независимого распространения лучей

3. Закон отражения света

4. Закон преломления света (Закон Снеллиуса, или Снелла)

5. Закон обратимости светового луча. Согласно ему, луч света, распространившийся по определённой траектории в одном направлении, повторит свой ход в точности при распространении и в обратном направлении.

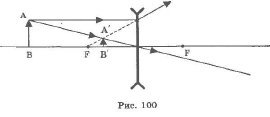

Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя криволинейными (чаще всего сферическими) или криволинейной и плоской поверхностями. Линзы делятся на выпуклые и вогнутые.

Линзы, у которых середина толще, чем края, называются выпуклыми. Линзы, у которых середина тоньше, чем края, называются вогнутыми.

Если показатель преломления линзы больше, чем показатель преломления окружающей среды, то в выпуклой линзе параллельный пучок лучей после преломления преобразуется в сходящий пучок. Такие линзы называются собирающими. Если в линзе параллельный пучок преобразуется в расходящийся пучок, то эти линзы называются рассеивающими. Вогнутые линзы, у которых внешней средой служит воздух, являются рассеивающими.

1.Если предмет расположен за точкой двойного фокуса, то изображение получится действительным, обратным, уменьшенным (фотоаппарат, глаз)

2.Если предмет расположен в фокусе, то изображение будет в бесконечности (изображения не будет)

2.Если предмет расположен в фокусе, то изображение будет в бесконечности (изображения не будет)

3.Если предмет расположен между фокусом и оптическим центром линзы, то изображение будет мнимым, прямым, увеличенным (лупа).

4. При любом расстоянии от предмета до рассеивающей линзы она дает мнимое, прямое, уменьшенное изображение

4. При любом расстоянии от предмета до рассеивающей линзы она дает мнимое, прямое, уменьшенное изображение

Восприятие предметов внешнего мира осуществляется глазом путем анализа изображения предметов на сетчатой оболочке. В сетчатке происходит сложный фотохимический процесс, приводящий к трансформации воспринятой световой энергии в нервные импульсы. Эти импульсы проводятся по нервным волокнам к зрительным центрам коры головного мозга, где происходит их превращение в зрительное ощущение и восприятие. Далее рассматривается только первая часть процесса — формирование изображения оптической системой глаза.

Близорукость глаза (а) исправляется с помощью рассеивающей линзы (б); дальнозоркость (в) — с помощью собирающей линзы (г)

Глаз представляет собой шаровидное тело (глазное яблоко), почти полностью покрытое непрозрачной твердой оболочкой (склерой). В передней части глаза оболочка переходит в выпуклую и прозрачную роговицу. Склера и роговица обуславливают форму глаза, защищают его и служат местом крепления глазодвигательных мышц.

Тонкая сосудистая пластинка (радужная оболочка) является диафрагмой, ограничивающей проходящий пучок лучей. Через отверстие в радужной оболочке (зрачок) свет проникает в глаз. В зависимости от величины падающего светового потока диаметр зрачка может изменяется от 1 до 8 мм. Хрусталик представляет собой двояковыпуклую эластичную линзу, которая крепится на мышцах ресничного тела. Ресничное тело обеспечивает изменение формы хрусталика.

Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 147 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |