Читайте также:

|

Структура содержания Интернет-тренажера по дисциплине «Психология» представляет тематическое наполнение отдельных ее разделов (дидактических единиц) и перечень учебных элементов. Выделенные разделы дисциплины (дидактические единицы), их тематическое раскрытие зафиксированы в структуре и положены в основу содержания тестовых заданий банка дисциплины, используемого для работы в рамках системы «Интернет-тренажеры в сфере образования».

Содержание Интернет-тренажера по дисциплине включает код элемента содержания и наименование элемента содержания (темы задания). Первый разряд в записи кода элемента содержания указывает на номер группы заданий, связанных с уровнем сложности заданий изучаемой дисциплины (2 – базовый). Второй разряд в записи кода элемента содержания указывает на номер дидактической единицы (раздела) дисциплины, а третий разряд идентифицирует номер темы задания. Например, код элемента содержания 2-01-03 указывает на то, что элемент содержания принадлежит базовому уровню, первой дидактической единице (ДЕ) «Введение в психологию» и третьей теме в этой ДЕ, которая называется «Психика: понятие, функции, структура». Все коды элементов содержания и наименования элементов содержания распределяются в предложенном порядке для каждой дидактической единицы.

Перечень учебных элементов отражает требования к знаниям и умениям, которые студент должен приобрести в результате освоения дисциплины или отдельных ее разделов.

| Содержание Интернет-тренажера по дисциплине | Перечень учебных элементов Студент должен: | |

| Код элемента содержания | Наименование элемента содержания (темы) | |

| 1. Введение в психологию | ||

| 2-01-01 | Предмет, задачи психологии как науки | знать: предмет психологии, отличия научных психологических знаний от житейских, характеристику явлений психики и их содержание, разновидности психических процессов и состояний уметь: определять предмет психологии на разных этапах ее становления |

| 2-01-02 | Структура психологии. Методы психологии | знать: разделы и основные направления психологии, методологические принципы психологии, классификацию методов уметь: различать понятия «методология», «метод» и «методика», определять преимущества и недостатки основных методов психологии |

| 2-01-03 | Психика: понятие, функции, структура | знать: содержание понятий «психика», функции психики; формы психического отражения уметь: определять соотношение понятий «психика», «сознание», «самосознание», характеристики психики |

| 2-01-04 | Развитие психики в филогенезе | знать: понятие «филогенез», стадии развития психики и их содержание, стадии развития форм поведения животных уметь: определять по особенностям строения нервной системы и реакциям живого организма стадию развития психики |

| 2. Основы психологии личности | ||

| 2-02-01 | Сознание как высшая форма развития психики | знать: содержание понятия «сознание», психологические характеристики и структуру сознания, содержание его компонентов; функции сознания уметь: определять соотношение понятий «сознание», «самосознание» |

| 2-02-02 | Личность, ее структура и проявления | знать: содержание понятий «личность», «индивид», «индивидуальность», «направленность личности»; структуру личности; современные теории личности; механизмы развития личности уметь: сопоставлять индивидные и субъектные особенности личности |

| 2-02-03 | Направленность личности | знать: содержание понятий «направленность», «интерес», «потребность», «мировоззрение»; структуру направленности личности и содержательные характеристики каждого из компонентов; виды направленности личности уметь: сопоставлять структурные компоненты направленности личности и их характеристики |

| 2-02-04 | Самосознание личности | знать: содержание понятий «самосознание», «Я-концепция», психологические характеристики самосознания; структуру и развитие Я-концепции личности уметь: определять соотношение понятий «самосознание», «образ Я», «Я-концепция» |

| 3. Индивидуально-психологические и эмоционально-волевые особенности личности | ||

| 2-03-01 | Темперамент | знать: содержание понятия «темперамент», физиологические механизмы и свойства темперамента; теории и классификация типов темперамента уметь: определять и различать свойства темперамента |

| 2-03-02 | Задатки и способности | знать: содержание понятий «способности», «задатки», структуру способности и виды; признаки способностей, условия развития способностей; уровни и проявления способностей уметь: определять и различать свойства и уровни развития способностей |

| 2-03-03 | Характер. Акцентуации характера | знать: содержание понятий «характер», «акцентуация характера», типологию характера, классификацию черт характера, типологию акцентуаций характера уметь: определять и различать свойства характера |

| 2-03-04 | Эмоционально-волевая сфера личности | знать: понятия «эмоции», «чувства», функции эмоций и воли, базовые эмоции (К. Изард); психологические характеристики видов чувств, волевых качеств личности; индивидуальные особенности эмоциональных переживаний и воли; структуру сложного волевого акта; формы переживания чувств уметь: определять по проявлениям вид эмоций и чувств, волевые качества личности |

| 4. Познавательные процессы | ||

| 2-04-01 | Ощущение | знать: содержание понятий «ощущение», «сенсорная депривация»; функции, свойства и закономерности ощущений; функции частей анализаторов; классификацию видов ощущений уметь: определять психологические характеристики свойств и видов ощущений, обозначать нарушения ощущений по ключевым характеристикам |

| 2-04-02 | Восприятие | знать: содержание понятия «восприятие»; функции, свойства и закономерности восприятия; классификацию видов восприятия уметь: определять психологические характеристики свойств и видов восприятия, обозначать нарушения восприятия по ключевым характеристикам |

| 2-04-03 | Память | знать: содержание понятия «память», процессы, свойства и виды памяти; факторы, влияющие на эффективность запоминания, аномалии памяти, правила тренировки памяти уметь: соотносить закономерности памяти с направлением в психологии, ее выявившим; определять мнемотехнические приемы |

| 2-04-04 | Мышление и интеллект | знать: содержание понятий «мышление» и «интеллект», операции и виды мышления и их характеристики, функции и свойства мышления, развитие мышления; структура интеллекта уметь: определять форму группового решения проблемы по ее характеристике; определять различия между понятиями «мышление», «интеллект», «способности» |

| 2-04-05 | Внимание | знать: содержание понятия «внимание»; психологические характеристики видов и свойств внимания; критерии и функции внимания; закономерности и нарушения внимания уметь: уметь по характеристике поведения субъекта определять закономерности и нарушения внимания |

| 2-04-06 | Воображение | знать: содержание понятий «воображение», «творчество»; функции воображения, психологические характеристики видов воображения; приемы создания новых образов уметь: уметь по характерным признакам определять вид воображения |

| 5. Основы социальной психологии | ||

| 2-05-01 | Общение как социально-психологическое явление: формы, виды, функции, типы общения | знать: понятие общения как социально-психологического явления, его содержание, функции, средства и виды; структуру общения: коммуникативная сторона, интерактивная сторона, перцептивная сторона уметь: определять вид общения по характерным признакам, характеризовать отдельные стороны общения, пользуясь специальной терминологией |

| 2-05-02 | Стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная | знать: содержание понятия «общении», его функции, средства и виды; структуру общения: коммуникативная сторона, интерактивная сторона, перцептивная сторона уметь: определять вид общения по характерным признакам, характеризовать отдельные стороны общения, пользуясь специальной терминологией |

| 2-05-03 | Конфликтное взаимодействие | знать: содержание понятия «конфликт», классификацию конфликтов, структуру, функции, причины конфликтов, динамика конфликта, приемы разрешения конфликтов уметь: определять психологическое явление по характерным признакам и проявлениям |

| 2-05-04 | Группа как социально-психологический феномен. Классификация групп. Их отличительные особенности | знать: содержание понятия «социальная группа»; признаки и структурные компоненты группы, классификацию групп; групповые процессы уметь: определять вид социальной группы по характерным признакам |

| 6. Психология больших социальных групп | ||

| 2-06-01 | Большие социальные группы и их структура | знать: содержание понятия «большая социальная группа»; признаки и структурные компоненты большой социальной группы, классификацию больших социальных групп; психологические явления в больших социальных группах уметь: определять вид большой социальной группы по характерным признакам |

| 2-06-02 | Классовая психология | знать: содержание понятий «социальный класс», «сознание класса», «социальный характер»; структуру социально-классовых различий, психологические характеристики представителей различных социальных классов уметь: определять социальный класс по характерным признакам |

| 2-06-03 | Этнопсихология | знать: содержание понятий «этнос», «нация», «национальная психика»; факторы формирования национальной психологии представителей различных этнических общностей, структуру и свойства психологии нации, национально-психологические особенности представителей некоторых наций уметь: различать представителей отдельных наций по существенным характеристикам |

| 2-06-04 | Проблемы личности в социальной психологии | знать: понятие личности и ее социально-психологические особенности; социально-психологические типы личности; социализация личности, факторы социализации личности; формы и механизмы социализации личности; личность в группе, социально-психологические качества личности уметь: устанавливать соответствие между основными понятиями и их содержательной характеристикой |

| 7. Психология управленческой деятельности | ||

| 2-07-01 | Руководство и лидерство в организации | знать: содержание понятий «руководство», «лидерство»; виды и типы лидерства уметь: находить различия руководства и лидерства |

| 2-07-02 | Индивидуальный стиль руководства | знать: содержание понятия «стиль руководства»; классификацию стилей руководства и их характеристику уметь: определять преимущества и недостатки различных стилей руководства |

| 2-07-03 | Организаторские способности руководителя | знать: содержание понятия «организаторские способности»; разновидности и состав управленческих способностей уметь: определять управленческие способности по характерным признакам |

| 2-07-04 | Стресс-менеджмент и психологическая устойчивость | знать: содержание понятий «стресс», «кризис», «профессиональная деформация»; типы трудовых стрессов; специфику регуляции состояний в управленческой деятельности уметь: определять вид трудового стресса по характерным признакам |

| 8. Психология рекламы | ||

| 2-08-01 | Реклама: понятие и функции, цели и виды | знать: содержание понятия «реклама»; цель и функции рекламы, виды управления потребителем, механизм воздействия рекламы, виды рекламы |

| 2-08-02 | Роль психических процессов в формировании рекламных образов | знать: роль ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления в психологии рекламы; влияние эмоций на поведение потребителя; психологические эффекты в рекламе |

| 2-08-03 | Психология мотивации в рекламе | знать: особенности восприятия рекламы, способы влияния на общественное мнение, модели коммуникации в рекламе, потребности потребителей; приемы побуждения к действию в рекламе; установки и стереотипы в рекламной практике; структуру потребностей и мотивы с позиций рекламного дела уметь: проводить анализ мотивов и их использования в рекламе |

| 2-08-04 | Психотехнологии рекламных средств | знать: психологические эффекты в рекламе; методы привлечения внимания к рекламе: уникальное торговое предложение, повторяемость, интенсивность, движение, контрастность, размер, эмоциональность; психологию дизайна в рекламе; психологию цвета в рекламе; психологию цвета, формы и света в рекламе уметь: определять рекламные средства с обратной связью и рекламные средства без обратной связи |

| 9. Творчество и его психологическая характеристика | ||

| 2-09-01 | Психология творческой деятельности | знать: содержание понятий «творческая деятельность», «творчество»; соотношение сознательного и бессознательного в творческом процессе, стили творческой деятельности, механизмы творчества |

| 2-09-02 | Психологическая характеристика творческого процесса | знать: концепцию творчества как психического процесса (А. Я. Пономарев), этапы творческого процесса; факторы, затрудняющие творческий процесс |

| 2-09-03 | Психология творческих способностей | знать: содержание понятий «способности», «творческие способности»; характеристику творческих способностей и особенности их развития и формирования; подходы к проблеме творческих способностей, концепции креативности |

| 2-09-04 | Творчество и эмоции. Творческие состояния | знать: роль эмоций в творчестве, виды и характеристики творческих состояний, факторы, влияющие на возникновение творческих состояний |

закон радиоактивных смещений

Правило смещения Содди для α-распада:

Пример (альфа-распад урана-238 в торий-234):

В результате α-распада атом смещается на 2 клетки к началу таблицы Менделеева (то есть заряд ядра Z уменьшается на 2), массовое число дочернего ядра уменьшается на 4.

Правило смещения Содди для β−-распада:

Пример (бета-распад трития в гелий-3):

После β−-распада элемент смещается на 1 клетку к концу таблицы Менделеева (заряд ядра увеличивается на единицу), тогда как массовое число ядра при этом не меняется

11). В природе существует большое число атомных ядер, которые могут спонтанно излучать элементарные частицы или ядерные фрагменты. Такое явление называется радиоактивным распадом. Этот эффект изучали на рубеже 19-20 веков Антуан Беккерель, Мария и Пьер Кюри, Фредерик Содди, Эрнест Резерфорд и другие ученые. В результате экспериментов, Ф.Содди и Э.Резерфорд вывели закон радиоактивного распада, который описывается дифференциальным уравнением

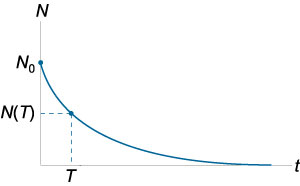

где N − количество радиоактивного материала, λ − положительная константа, зависящая от радиоактивного вещества. Знак минус в правой части означает, что количество радиоактивного материала N (t) со временем уменьшается (рисунок 1).

Данное уравнение легко решить, и решение имеет вид:

Чтобы определить постоянную C, необходимо указать начальное значение. Если в момент t = 0 количество вещества было N 0, то закон радиоактивного распада записывается в виде:

Рис.1

|

Далее мы введем две полезных величины, вытекающие из данного закона.

Периодом полураспада T радиоактивного материала называется время, необходимое для распада половины первоначального количества вещества. Следовательно, в момент T:

Отсюда получаем формулу для периода полураспада:

Среднее время жизни τ радиоактивного атома определяется выражением

Видно, что период полураспада T и среднее время жизни τ связаны между собой по формуле:

Эти два параметра широко варьируются для различных радиоактивных материалов. Например, период полураспада полония-212 меньше 1 микросекунды, а период полураспада тория-232 превышает миллиард лет!

12) Вскоре после открытия А. Беккерелем явления радиоактивности Э. Резерфорд показал, что в результате радиоактивного распада появляются электроны. Это явление было названо β--распадом. (В 1934 г. Ирэн и Жолио Кюри обнаружили явление β+-распада, сопровождающееся появлением в результатеβ+-распада позитронов.) Изучение явления β-распада привело к неожиданному результату. Оказалось, что и электроны, и позитроны имеют непрерывный спектр энергий. Для объяснения этого явления В. Паули предположил, что процесс β-распада сопровождается появлением не одной наблюдаемой заряженной частицы электрона (β--распад) или позитрона (β+‑распад), а двух. Вторую частицу сложно обнаружить, т.к. она имеет маленькую массу и нулевой электрический заряд. Эта частица вначале была названа нейтроном, но после открытия нейтронов в составе атомного ядра была по предложению В. Паули переименована в нейтрино, что в переводе с итальянского означает «маленькая нейтральная частица». Образование нейтрино в результате β‑распада спасло казавшиеся нарушенными законы сохранения энергии и импульса. Нейтрино имело квантовое число спин s = 1/2 и уносило недостающую часть энергии и импульса. Предсказанные Паули нейтрино появлялись как в результате β-‑распада, так и в результате β+‑распада. Как и предсказал В.Паули, обнаружение нейтрино оказалось очень сложной задачей. Лишь в 1956 г. Ф. Райнесу и К. Коэну удалось в результате сложного эксперимента доказать существование антинейтрино. Были зарегистрированы антинейтрино, образующиеся в ядерном реакторе в результате деления атомных ядер. Как и предсказал В. Паули нейтрино имеет очень маленькое сечение взаимодействия с веществом σ ≈ 10-43 см2.Свидетельством существования антинейтрино явилось наблюдение реакции  e + p → e+ + n.

e + p → e+ + n.

13). Ядерные реакции классифицируются по следующим признакам:

· по роду участвующих в них частиц – реакции под действием нейтронов; реакции под действием заряженных частиц (например протонов, дейтронов, α-частиц); реакции под действием γ-квантов;

· по энергии вызывающих их частиц – реакции при малых энергиях (порядка электронвольтов), происходящие в основном с участием нейтронов; реакции при средних энергиях (порядка до нескольких МэВ), происходящие с участием γ-квантов и заряженных частиц (протоны, α-частицы); реакции, происходящие при высоких энергиях (сотни и тысячи МэВ), приводящие к появлению отсутствующих в свободном состоянии элементарных частиц и имеющих большое значение для их изучения;

· по роду участвующих в них ядер – реакции на лёгких ядрах (А < 50); реакции на средних ядрах (50 < A < 100); реакции на тяжёлых ядрах (A > 100);

· по характеру происходящих ядерных превращений – реакции с испусканием нейтронов; реакции с испусканием заряженных частиц; реакции захвата (в этих реакциях составное ядро не испускает никаких частиц, а переход в основное состояние, испускании одинго или нескольких γ-квантов).

14). Дираком было получено (1928) релятивистское волновое уравнение для электрона, которое позволило объяснить все основные свойства электрона, в том числе наличие у него спина и магнитного момента. Замечательной особенностью уравнения Дирака оказалось то, что из него для полной энергии свободного электрона получались не только положительные, но и отрицательные значения. Этот результат мог быть объяснен лишь предположением о существовании античастицы электрона — позитрона.

Гипотеза Дирака, недоверчиво воспринимавшаяся большинством физиков, была блестяще подтверждена в 1932 г. К. Андерсеном (американский физик (р. 1905); Нобелевская премия 1936 г.), обнаружившим позитрон в составе космического излучения. Существование позитронов было доказано наблюдением их треков в камере Вильсона, помещенной в магнитном поле. Эти частицы в камере отклонялись так,какотклоняется движущийся положительный заряд. Опыты показали, что позитрон  е — частица с массой покоя, в точности равной массе покоя электрона, и спином ½ (в единицах

е — частица с массой покоя, в точности равной массе покоя электрона, и спином ½ (в единицах  ), несущая положительный электрический заряд + е.

), несущая положительный электрический заряд + е.

Жолио-Кюри — Фредерик (1900—1958) и Ирен (1897—1956), — бомбардируя различные ядра a -частицами (1934), обнаружили искусственно-радиоактивные ядра, испытывающие b –-распад, а реакции на В, Аl и Mg привели к искусственно-радиоактивным ядрам, претерпевающим b +-распад, или позитронный распад:

(Нобелевская премия 1956 г.) Наличие в этих реакциях позитронов доказано при изучении их треков в камере Вильсона, помещенной в магнитное поле.

Таким образом, в экспериментах Жолио-Кюри, с одной стороны, открыта искусственная радиоактивность, а с другой — впервые обнаружен позитронный радиоактивный распад.

Энергетический b +-спектр, как и b –-спектр, непрерывен. b +-Распад подчиняется следующему правилу смещения:

Процесс b +-распада протекает так, как если бы один из протонов ядра превратился в нейтрон, испустив при этом позитрон и нейтрино:

(263.1)

(263.1)

причем одновременный выброс нейтрино вытекает из тех же соображений, которые излагались при обсуждении b –-распада. Так как масса покоя протона меньше, чем у нейтрона, то реакция (263.1) для свободного протона наблюдаться не может. Однако для протона, связанного в ядре благодаря ядерному взаимодействию частиц, эта реакция оказывается энергетически возможной.

Вскоре после опытов К. Андерсена, а также обоснования b +-распада было установлено, что позитроны могут рождаться при взаимодействии g -квантов большой энергии (Е g > 1,02 МэВ = 2 meс 2) с веществом. Этот процесс идет по схеме

(263.2)

(263.2)

Электронно-позитронные пары были действительно обнаружены в помещенной в магнитное поле камере Вильсона, в которой электрон и позитрон, имеющие противоположные по знаку заряды, отклонялись в противоположные стороны.

Для выполнения соотношения (263.2) помимо выполнения законов сохранения энергии и импульса необходимо, чтобы фотон обладал целым спином, равным 0 или 1, поскольку спины электрона и позитрона равны ½. Ряд экспериментов и теоретических выкладок привели к выводу, что спин фотона действительно равен 1 (в единицах  ).

).

При столкновении позитрона с электроном происходит их аннигиляция:

(263.3)

(263.3)

в ее процессе электронно-позитронная пара превращается в два g -кванта, причем энергия пары переходит в энергию фотонов. Появление в этом процессе двух g -квантов следует из закона сохранения импульса и энергии. Реакция (263.3) подтверждена прямыми экспериментами под руководством российского ученого Л. А. Арцимовича (1909—1973). Процессы (263.2) и (263.3) — процессы возникновения и превращения электронно-позитронных пар — являются примером взаимосвязи различных форм материи: в этих процессах материя в форме вещества превращается в материю в форме электромагнитного поля, и наоборот.

Для многих ядер превращение протона в нейтрон, помимо описанного процесса (263.1), происходит посредством электронного захвата, или е -захвата, при котором ядро спонтанно захватывает электрон с одной из внутренних оболочек атома (К, L и т. д.), испуская нейтрино:

Необходимость появления нейтрино вытекает из закона сохранения спина. Схема е -захвата:

т. е. один из протонов ядра превращается в нейтрон, заряд ядра убывает на единицу и оно смещается влево так же, как и при позитронном распаде.

Электронный захват обнаруживается по сопровождающему его характеристическому рентгеновскому излучению, возникающему при заполнении образовавшихся вакансий в электронной оболочке атома (именно так е -захват и был открыт в 1937 г.). При е -захвате, кроме нейтрино, никакие другие частицы не вылетают, т. е. вся энергия распада уносится нейтрино. В этом е -захват (часто его называют третьим видом b -распада) существенно отличается от b ±-распадов, при которых вылетают две частицы, между которыми и распределяется энергия распада. Примером электронного захвата может служить превращение радиоактивного ядра бериллия  Ве в стабильное ядро

Ве в стабильное ядро  Li:

Li:

15) Ядерные реакции под действием нейтронов занимают особое место в ядерной физике. Из-за того, что нейтрон не имеет электрического заряда, он свободно проникает в любые атомные ядра и вызывает ядерные реакции. Рассмотрим сначала свойства нейтрона.

Нейтрон был открыт после предсказания Резерфорда, сделанного в 1920 году.

В опытах Бете и Беккера (1930 год) ядра бериллия облучались α-частицами и было зарегистрировано нейтральное излучение, природа которого не была определена.

α + Be → нейтральное излучение

. В опытах Жолио-Кюри (1932 год) α-частицы направлялись на бериллиевую мишень, а затем на парафиновую, чтобы определить природу нейтрального излучения. После парафиновой мишени наблюдался выход протонов. Схема опыта показана ниже.

α + Be → парафин → p

Регистрировались протоны отдачи с Ер = 4.3 МэВ. Возник вопрос: под действием каких частиц они образовывались?

Если бы они вызывались γ-квантами, то энергия γ-квантов Еγ должна была быть ~ 50 МэВ. γ-кванты с такой энергией не могли появиться из указанной реакции.

Чедвик проанализировал эти эксперименты и предположил, что в результате реакции вылетают нейтральные частицы с массой, сравнимой с массой протона. Далее он поставил опыт в камере Вильсона и наблюдал ядра отдачи азота. Он сравнил эти результаты с результатами опытов Жолио-Кюри, в которых регистрировались протоны отдачи из парафина, и определил массу этой нейтральной частицы из законов сохранения энергии

и импульса

m1v = m1v1 + mpvp;

где N − ядро азота; v1 − скорость нейтральной частицы после столкновения; m1 − масса нейтральной частицы. Она оказалась близкой к массе протона

m1 ≈ mp.

Таким образом, стало ясно, что в опытах Жолио-Кюри протекала реакция, в которой испускались нейтральные частицы − нейтроны:

α + 9Ве → 12С+ n.

Они, попадая на парафин, выбивали протоны отдачи с энергией Ер = 4.3 МэВ.

Свойства нейтрона, полученные из многочисленных экспериментов, представлены ниже:

масса − mnc2 = 939.5 МэВ, mn = 1.008665 а. е. м.,

магнитный момент − μn = −1.91μя,

спин − J = ћ/2,

время жизни − τn = (10.61 ±0.16) мин,

среднеквадратичный радиус − <rn2> = (0.78 ± 0.18)·10-2 фм2.

Ядерные реакции не только дают новые сведения о природе и свойствах ядерных сил, но и практически используются в народном хозяйстве и в военном деле. Это в первую очередь относится к ядерным реакциям под действием нейтронов при низких энергиях.

Источники нейтронов 1. Используется смесь радия с бериллием (иногда полония с бериллием), где протекает реакция

α + 9Ве → 12С+ n + 5.5 МэВ.

Кинетическая энергия нейтрона Т распределена по спектру

(рис. 88).

При распаде Ra образуются α-частицы с энергией 4.8 МэВ и 7.7 МэВ. Они вступают в реакцию с 9Ве и генерируют поток нейтронов. Разброс по энергии нейтронов связан с тем, что α-частицы разных энергий создают нейтроны разных энергий. Ядро углерода 12C образуется в основном и возбужденном состояниях.

Выход нейтронов ~ 107 нейтронов на 1 г Ra в секунду. Одновременно испускаются γ-лучи.

2. Другие источники нейтронов − фотоядерные реакции (γ,n), в которых получаются медленные и монохроматические нейтроны.

γ + 2H → p + n, Q = -2.23 МэВ.

Используется ThC" (208Tl). Он испускает γ-кванты с Еγ ~ 2.62 МэВ и Еn ~ Ер; Тn ~20 кэВ.

3. Фоторасщепление Be фотонами с энергией Еγ = 1.78 МэВ

γ + 9Ве → 8Ве + n, Q = -1.65 МэВ; Тn ~ 100 кэВ.

4. Вылет нейтронов под действием ускоренных дейтонов с Ed = 16 МэВ в реакции

2H + 9Be → 10B + n + 4.3 МэВ.

Еn = 4 МэВ, выход 106 нейтронов в секунду.

5. Реакция 2H + 2H → 3Не + n + 3.2 МэВ,

D + D (лед из тяжелой воды), i?n = 2.5 МэВ.

6. Облучение дейтонами трития

2H + 3H → 4Не + n + 17.6 МэВ.

Поскольку эта реакция экзотермическая, дейтоны ускоряются до энергии Ed = 0.3 МэВ в газоразрядных трубках. Образуются монохроматические нейтроны с Еn ~ 14 МэВ.

Этот источник нейтронов используется в геологии.

7. В реакциях срыва под действием дейтонов с Ed ~ 200 МэВ на тяжелых ядрах образуются n с

Еn ~ 100 МэВ.

Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 144 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |

| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |

| ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ» ЦИКЛА ГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА |