Читайте также:

|

География: ее предмет, объект, задачи. Место и роль географии в системе наук о Земле.

Геогра́фия -

1.единый комплекс наук, изучающих географическую оболочку Земли и акцентирующихся на выявлении пространственно-временных закономерностей. Основными объектами изучения географических наук являются геосферы (биосфера, атмосфера, литосфера, гидросфера и почвенный покров) и геосистемы (ландшафты, природные зоны,биогеоценозы…)

2.свод знаний о пространственно-временных особенностях какой-либо территории, объекта, явления или процесса (география материков и океанов, география России, география тундры)

Объект изучения географии — законы и закономерности размещения и взаимодействия компонентов географической среды и их сочетаний на разных уровнях. Сложность объекта исследования и широта предметной области обусловили дифференциацию единой географии на ряд специализированных (отраслевых) научных дисциплин, образующих систему географических наук.В её рамках выделяются естественные (физико-географические) и общественные (социально-экономические) географические науки. Иногда отдельно выделяют географическую картографию, как отдельную географическую дисциплину. Большинство исследователей признают единым и наиболее общим объектом всех географических наук географическую оболочку, а предметом – её структуру, динамику, взаимодействие и распределение в пространстве её компонентов.

Задача географии — выявить специфику взаимодействия всех этих разнородных процессов на каждой территории, обобщить имеющиеся материалы и создать яркий, запоминающийся образ места — то есть решить вначале задачу описания территории (и частично — объяснения происходящих на ней процессов).

Объект и предмет географии определяют её место в системе наук.

География занимает особое место в системе наук, играя роль своего рода связующего звена между естественными и общественными науками.

На формирование научной картины мира оказывали и продолжают оказывать большое воздействие два неразрывно связанных, но в основе своей противоположных процесса - дифференциация и интеграция, т.е. разделение и синтез (объединение). Их сосуществование можно наблюдать на протяжении всей истории развития научного знания, хотя и с преобладанием в разные периоды то одного, то другого из этих процессов.

2.Форма Земли

Земля – третья планета от Солнца (это было установлено Николаем Коперником только в XVI в.!) и пятая по массе и размерам среди планет Солнечной системы. Среди планет земной группы Земля самая большая по размерам и по массе.

Форма и размеры Земли

С глубокой древности человеку знакомы смена дня и ночи, восход и заход Солнца. Объяснение этих явлений связано с вопросом о форме и вращении нашей Земли. На смену представлениям о плоской Земле пришло признание шарообразности Земли. Доказательства шарообразности Земли:

округлая форма края земной тени на диске Луны во время лунных затмений

постепенное появление и исчезновение судов при их приближении и удалении от берега

изменение высоты Полярной звезды при перемене широты места наблюдения

удаление горизонта по мере подъёма вверх

Идея шарообразности Земли возникла ещё у древних греков и индийцев, но потом оставалась в забвении более тысячи лет, до времён Колумба и кругосветных путешествий XVI в.

Размеры земного шара были впервые оценены около 240 г. до н. э. Эратосфеном (276-194 гг. до н. э.)

По современным представлениям, лишь в грубом приближении к действительности можно считать, что Земля – это шар, средний радиус которого 6371 км. В действительности Земля сжата с полюсов, её экваториальный радиус на 21 км. больше полярного радиуса

экваториальный радиус – 6378 км.

полярный радиус – 6357 км.

Сплюснутость Земли около 0,3%; если сделать глобус с экваториальным диаметром 1 м, то полярный диаметр будет равен 997 мм, т.е. их различие на глаз неощутимо.

Значение.

Так как Земля круглая, то солнечные лучи по ней распределяются не неравномерно. А на поверхности земного шара солнечные лучи падают под различным углом.

Вспомните, как падают солнечные лучи в полдень, утром и вечером? В какое время падают почти отвесно? В соответствии с этим, как распределяются тепло по поверхности Земли?

С изменением угла падение солнечных лучей от экватора к полюсам, в том же направлении изменяются и количество тепла, получаемое земной поверхности от Солнца. Чем больше угол падения солнечных лучей, тем сильнее нагревается поверхность Земли. Поэтому на экваторе так жарко. По мере уменьшения к полюсам угла падения солнечных лучей, уменьшается и количество получаемого тепла. Знание формы и размеры Земли необходимы также для создания точной ее карты. В настоящие время такие данные получают с помощью искусственных спутников Земли.

Основные движения Земли

Земля одновременно участвует в двух основных движениях:

обращение вокруг Солнца

вращение вокруг собственной оси

(Обратите внимание на употребление терминов "вращение" и "обращение")

| 1. Земля удалена от Солнца примерно на 150 млн. км (1 астрономическая единица – а.е.) и обращается вокруг него по эллипсу. Период обращения вокруг центрального светила – 365сут6час9мин10сек, это время называют звёздным или сидерическим годом. Орбита Земли очень близка к круговой. Эксцентриситет е = 0,017. Ближайшая к Солнцу точка орбиты любой планеты, в т.ч. Земли, называется перигелий, а наиболее удалённая –афелий. В перигелии Земля бывает 2-5 января, в афелии 1-5 июля. Средняя скорость движения Земли по её орбите около 100 000 км/час, на длину своего поперечника Земля продвигается за семь минут. |

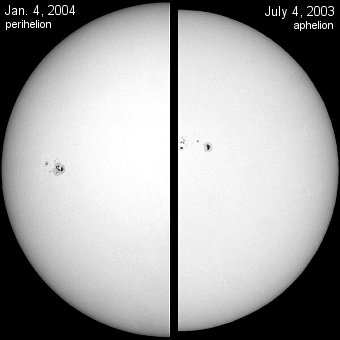

| Из-за того, что Земля в перигелии ближе к Солнцу на 5 миллионов километров, чем в афелии, видимый (угловой) размер солнечного диска в перигелии (левая полусфера) больше, чем в афелии (правая полусфера). Это различие неощутимо на глаз, т.к. изменение размера диска происходит плавно в течение полугода (см. даты на фотографиях). Никогда не смотрите на Солнце в бинокль или телескоп! При наблюдениях невооружённым глазом обязательно пользуйтесь очень тёмными очками! |

|

Обращение Земли вокруг Солнца доказывается многими явлениями, назовём два из них:

кажущееся (параллактическое) смещение ближайших звёзд. Впервые такие смещения удалось обнаружить лишь в 30-х гг. XIX в.

изменения в моментах наступления затмений спутников Юпитера

| 2. Земля вращается вокруг собственной оси и совершает один полный оборот за 24час3мин56,5сек относительно Солнца (средние солнечные сутки) или за 23час56мин4сек относительно звёзд (звёздные сутки). Ось вращения Земли наклонена к плоскости её орбиты на 66,5°. Очень важно, что при движении Земли вокруг Солнца ось её остаётся параллельной самой себе. |

|

Вращение земного шара вокруг собственной оси доказывается многими явлениями, назовём три:

поворот плоскости качаний маятника Фуко

сплюснутость Земли с полюсов

смена дня и ночи

Т.о. смена дня и ночи объясняется вращением Земли,

а вот смена времён года объясняется тремя одновременно действующими обстоятельствами:

а) обращением Земли вокруг Солнца

б) наклоном оси вращения Земли к плоскости орбиты

в) сохранением направления оси в пространстве.

Времена года в северном и южном полушариях нашей планеты наступают в противофазе, т.е. когда в северном полушарии зима, в южном лето, и наоборот. А могло бы быть...

Суточное движение светил

В средних широтах (а именно в них мы с вами и живём) Солнце всегда восходит в восточной стороне неба. Оно поднимается из-за удалённых предметов или неровностей земного рельефа, затем постепенно поднимается над горизонтом и, наконец, достигает наивысшего положения на небе. Это положение называется верхней кульминацией, а момент его достижения называют истинным солнечным полуднем. Наблюдатель в северном полушарии Земли при этом видит Солнце на юге, а находящийся в южном полушарии – на севере. После полудня Солнце начинает опускаться, приближаясь к горизонту, и заходит в западной части неба.

Дневной путь Солнца на небе симметричен относительно направления север – юг.

Видимое движение светил, происходящее из-за вращения Земли вокруг оси, называют суточным движением, а период вращения Земли вокруг оси – сутками.

Строение Солнца, его влияние на планету Земля. Северное сияние, причина его образования.

Солнце – это звезда, основными элементами которой являются водород (75%), гелий (около 25 %), углерод, кислород, азот и некоторые другие элементы в очень незначительных количествах. Солнце состоит из нескольких сферических слоев. Такими слоями являются ядро, область лучевого переноса энергии, конвективная зона и атмосфера. В атмосфере исследователи выделяют несколько областей: фотосферу, хромосферу и корону.

Ядро

Ученые достоверно не знают, что находится в солнечном ядре. Достоверно известно одно – в центральной части звезды протекают термоядерные реакции, в результате которых высвобождается огромное количество энергии. Энергия представляет собой излучение в виде волн сверхкороткой частоты. В ядре Солнца очень высокие температуры и огромное давление.

Область лучистого переноса энергии

Эта область представляет собой оболочку из невидимого газа, температура которого огромна. Газ практически неподвижен. Он обволакивает ядро. Электромагнитная энергия из солнечного ядра поступает в область лучистого переноса энергии. При этом коротковолновое гамма-излучение превращается в рентгеновское излучение с большей длиной волны. По мере удаления от ядра температура газа понижается.

Конвективная область

Это сферическая оболочка, которая наслаивается на область лучистого переноса энергии. Она состоит из газа высокой температуры. Толщина этой оболочки Солнца составляет 1/10 часть радиуса звезды. Газ конвективной области подвижен, т.к. конвективная область находится между областью лучистого переноса энергии и атмосферой Солнца и оказывается как бы зажатой между областями с разными температурами и давлением.

Когда волновая энергия солнечного ядра достигает его атмосферы, она начинает светиться. На этом участке солнца возникает солнечный свет.

И животным, и растениям очень важен свет Солнца (в частности, это касается и людей). Некоторые люди просыпаются и бодрствуют только тогда, когда светит Солнце (это касается и большинства млекопитающих, земноводных и даже большинства рыб). Продолжительность солнечного дня оказывает значительное влияние на жизнедеятельность организмов на Земле. В частности, зимой и осенью, когда Солнце в Северном полушарии стоит низко над горизонтом и продолжительность светового дня мала и мало поступление солнечного тепла, природа увядает и засыпает — деревья сбрасывают листья, многие животные впадают на длительный срок в спячку (медведи, барсуки) или же сильно снижают свою активность. Вблизи полюсов даже во время лета поступает мало солнечного тепла, из-за этого растительность там скудная — причина унылого тундрового пейзажа, и мало какие животные могут проживать в таких условиях. Весной же вся природа просыпается, трава распускается, деревья выпускают листья, появляются цветы, оживает животный мир. И всё это благодаря всего одному-единственному Солнцу. Его климатическое влияние на Землю бесспорно. Именно благодаря наклону оси планеты относительно плоскости орбиты и (в гораздо меньшей степени) планетарной эллиптической орбите обращения вокруг Солнца, солнечная энергия неравномерно поступает в разные районы Земли в разные времена года, что сформировало полностью климат и климатические пояса планеты.

В зелёных листьях растений содержится зелёный пигмент-хлорофилл. Этот пигмент является важнейшим катализатором на Земле в процессе фотосинтеза. С помощью хлорофилла происходит реакция диоксида углерода и воды — фотосинтез, и одним из продуктов этой реакции является кислород, который необходим для жизни почти всему живому на Земле и глобально повлиял на эволюцию нашей планеты — в частности, радикально изменился состав минералов. Реакция воды и углекислого газа происходит с поглощением энергии, поэтому в темноте фотосинтез не происходит. Фотосинтез, преобразуя солнечную энергию и производя при этом кислород, дал начало всему живому на Земле. При этой реакции образуется глюкоза, которая является важнейшим сырьём для синтеза целлюлозы, из которой состоят все растения. Поедая растения, в которых за счёт Солнца накоплена энергия, существуют и животные. Растения Земли поглощают и усваивают всего около 0,3 % энергии излучения Солнца, падающей на земную поверхность. Но и этого, на первый взгляд, маленького количества энергии достаточно, чтобы обеспечить синтез огромного количества массы органического вещества биосферы. В частности, постепенно, переходя от звена к звену, солнечная энергия достаётся всем живым организмам в мире, включая и людей. Благодаря использованию минеральных солей почвы растениями в состав органических соединений включаются также следующие химические элементы: азот, фосфор, сера, железо, калий, натрий, а также многие другие элементы. Впоследствии из них строятся огромные молекулы белков, нуклеиновых кислот, углеводов, жиров-веществ, жизненно необходимых для клеток. Под действием солнечного света и понижения атмосферного давления умеренного или резкого, на Земле происходят такие природные явления, как туман, дождь, снег, град, смерч, ураган.Ультрафиолетовые лучи также в небольшом количестве (в большом количестве они могут вызвать рак кожи) усиливают работу кровеносных органов: повышается количество белых и красных кровяных телец (эритроцитов и тромбоцитов), гемоглобина, увеличивается щелочной резерв организма и повышается свёртывание крови. При этом дыхание клеток усиливается, процессы обмена веществ идут активнее. Ультрафиолетовые лучи позитивно воздействуют на организм и посредством других природных факторов — они способствуют ускорению самоочищения атмосферы от загрязнения, вызванного антропогенными факторами, способствуют устранению в атмосфере частичек пыли и дыма, устраняя смог.

Где наблюдается северное сияние

Так уж сложилось, что называть это явление "полярным сиянием" мало кто привык. Разве что специалисты, хотя они более чем правы. А всё потому, что наблюдается это незабываемое явление не где-нибудь, а только в высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса Земли. Эти зоны-пояса называются довольно поэтично: авроральными овалами.

Диаметр авроральных овалов составляет примерно 3000 км во время спокойного Солнца. На дневной стороне граница зоны отстоит от магнитного полюса на 10—16°, на ночной — 20—23°. Поскольку магнитные полюса Земли отстоят от географических примерно на 12°, полярные сияния наблюдаются в широтах 67—70°, однако во времена солнечной активности авроральный овал расширяется и полярные сияния могут наблюдаться в более низких широтах — на 20—25° южнее или севернее границ их обычного проявления.

Причём здесь Солнце

Как ни странно, полярное сияние возникает не само по себе, а исключительно благодаря нашему светилу и связано оно с солнечным ветром. Солнечный ветер "гонит" заряженные частицы вдоль линий магнитного поля земли из области околоземного космического пространства, частицы же в свою очередь перемещаются и "бомбардируют" верхние слои земной атмосферы.Выявлением причин, приводящим к "высыпаниям" заряженных частиц из околоземного пространства, занимается космическая физика. Экспериментально установлено следующее: ключевую роль в стимулировании высыпаний играет ориентация межпланетного магнитного поля и величина давления плазмы солнечного ветра.Самые впечатляющие северные сияния возникают в атмосфере с цикличностью 11 лет и 22 года. Такая завидная регулярность связана с циклами солнечной активности. Благодаря съемкам со спутника подтвердилась существовавшая уже давно теория о том, что полярные сияния в северном и южном полушариях представляют собой почти зеркальные отражения друг друга — это кольца диаметром около 4 тысяч км вокруг каждого полюса

Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 85 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |