Читайте также:

|

Декарбоксилирование и трансаминирование, биологическое значение. Диагностическое значение

определения активности трансаминаз.

Декарбоксилирование – процесс отщепления группы СО2 при участии декарбоксилаз, небелковый компонент которых пиридоксальфосфат (ПФ), активная форма витамина В6. Реакции декарбоксилирования необратимы. Их продуктами являются СО2 и биогенные амины, которые выполняют функцию нейромедиаторов (серотонин, дофамин, ГАМК), гормонов (адреналин, норадреналин), регуляторных факторов местного действия (гистамин, карнозин и др.).

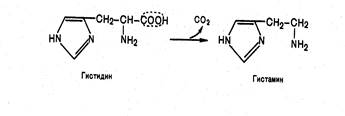

Гистамин – образуется путем декарбоксилирования гистидина в тучных клетках соединительной ткани. Секретируется в кровь при повреждении ткани (удар, ожог), развитии иммунных и аллергических реакций. Роль:

1. стимулирует секрецию желудочного сока, слюны;

2. повышает проницаемость капилляров, вызывает отеки, снижает АД (но увеличивает внутричерепное давление, вызывает головную боль);

3. сокращает гладкую мускулатуру легких, вызывает удушье;

4. участвует в формировании воспалительной реакции – вызывает расширение сосудов, покраснение кожи, отечность ткани;

5. выполняет роль нейромедиатора;

6. является медиатором боли.

|

Серотонин – нейромедиатор проводящих путей. Образуется в надпочечниках и ЦНС из аминокислоты 5-окситриптофана. Он может превращаться в гормон мелатонин, регулирующий суточные и сезонные изменения метаболизма организма и участвующий в регуляции репродуктивной функции. Роль:

1. стимулирует сокращение гладкой мускулатуры;

2. оказывает сосудосуживающий эффект;

3. регулирует АД, температуру тела, дыхание;

4. обладает антидепрессантным действием;

5. принимает участие в аллергических реакциях.

декарбоксилаза

5-окситриптофан серотонин

5-окситриптофан серотонин

ФП

γ-аминомаслянная кислота (ГАМК) – образуется путем декарбоксилирования глутаминовой кислоты. Основной тормозной медиатор высших отделов мозга. Роль:

1.увеличивает проницаемость постсинаптических мембран для ионов К+, что вызывает торможение нервного импульса;

2. повышает дыхательную активность нервной ткани;

3. улучшает кровоснабжение головного мозга.

ГАМК в виде препаратов гаммалон или аминалон применяют при сосудистых заболеваниях головного мозга (атеросклероз, гипертония), нарушениях мозгового кровообращения, умственной отсталости, эндогенных депрессиях, травмах головного мозга, эпилепсии.

СО2

СО2

COOH-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH COOH-CH2-CH2-CH2(NH2)

COOH-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH COOH-CH2-CH2-CH2(NH2)

Глутаминовая кислота ФП ГАМК

Трансаминирование – процесс переноса аминогруппы с α-аминокислоты на кетокислоту при участии ферментов трансаминаз (В6 – фосфопиридоксаль). Этому процессу подвергаются все аминокислоты, кроме лизина, треонина и пролина.

Реакцию трансаминирования катализируют высокоактивные аминотрансферазы: аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ), которые обладают субстратной специфичностью.

АЛТ и АСТ – органоспецифические ферменты, в норме в крови их активнрсть равна 5-40 ЕД/л, т.е. активность трансаминаз сравнительно низкая. При заболеваниях, сопровождающихся деструкцией (некрозом) клеток, происходит выход ферментов в кровь и повышение их активности. Определение активности АЛТ и АСТ имеет большое диагностическое значение. Для дифференциальной диагностики заболеваний печени и сердца определяют соотношение активности АСТ/АЛТ в сыворотке крови – «коэффициент де Ритиса», который в норме составляет 1,33±0,42.

При гепатитах активность АЛТ увеличивается в 6-8 раз по сравнению с нормой, а АСТ – в2-4 раза. «Коэффициент де Ритиса» уменьшается примерно до 0,6. Особенно важное значение для диагностики имеет повышение активности АЛТ при безжелтушных формах вирусного гепатита. У детей при гепатитах активность АЛТ возрастает еще в дожелтушный период развития болезни. Однако, при церрозе печени «Коэффициент де Ритиса» приближается к 1,0, что свидетельствует о некрозе клеток, при котором в кровь выходят обе фракции (цитоплазматическая и митохондриальная).

При инфаркте миокарда активность АСТ увеличивается в 8-10 раз, а АЛТ – в 1,5 -2,0 раза. Значение «Коэффициента де Ритиса» резко возрастает. Инфекционные и токсические миокардиты характеризуются повышением АСТ, это же самое наблюдается при операциях на сердце.

При стенокардии, пороках сердца, инфаркте легкого активность аминотрансфераз в крови не возрастает.

Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 79 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |