Читайте также:

|

Вопрос о происхождении славян интересовал ученых еще в Средние века. Историки полагают, что предками славян были древние ираноязычные народы: скифы, сарматы, аланы. Исследования, проведенные в XIX в., позволяют отнести славян к индоевропейской языковой группе. Индоевропейские языки схожи между собой и образуют несколько языковых групп, к которым относят:

1. славянскую;

2. германскую;

3. кельтскую;

4. романскую;

5. иранскую и др.

Индоевропейская общность начала распадаться в IV—III тысячелетии до н.э.

Востонные славяне возникли после слияния праславян с другими народами Восточной Европы, южные славяне — в результате объединения фракийцев с иллирийцами. Есть немало сведений, что праславяне отделились от балтов в середине I тысячелетия до н.э.

В лесостепной полосе происходило смешение славян с сарматами. Есть мнение, что скифы-пахари, скифы-земледельцы, которые жили в Среднем Приднепровье, — это славянские племена с их древней земледельческой культурой. Славяне, проживавшие на юго-востоке, вывозили свое зерно в Грецию. Литовско-латышские племена во второй половине I тысячелетия до н.э. практически не отличались от славян по языку и образу жизни. У финно-угорской языковой семьи население проживало в таких же поселках.

Большой след оставили исчезнувшие народы: скифы и сарматы. Они относятся по языку к североиранской ветви индоевропейских народов. Культура славян и кочевых племен имела много общего, однако скифы и сарматы никогда не составляли единого политического целого.

У скифов развиваются ремесла, торговля, архитектура. Представителей верхушки скифской знати с женами, слугами, животными хоронили в курганах, высота которых достигала семиэтажного дома. В 111 в. до н.э. Скифское царство подверглось нашествиям сарматов, завоевавших ко II—I вв. до н.э. огромную часть Скифии. Но у скифов остается Крым, где формируется новое царство, столицей которого становится Неаполь Скифский. Скифские цари стремились захватить греческие города Причерноморья, однако им удалось заполучить только Ольвию — и то на короткое время. Эти события послужили толчком к объединению греческих колоний (Херсонес заключил союз с Боспорским царством). Но в самом Боспорском царстве началось восстание скифов. Этот мятеж подавил понтийский царь, который также захватил и разгромил Неаполь Скифский. Однако скифы не были полностью исчезнувшим народом, часть их смешалась со славянами. В современном русском языке имеется немало скифо-сарматских слов, например, «хорошо», «топор», «собака» и др.

7.Образование древнерусского государства

Предпосылки образования древнерусского государства: развитие производительных сил у восточнославянских племен; - формирование соседской общины; развитие торговли, в т.ч. международной; рост имущественного неравенства; наличие союзов славянских племен; появление системы правления; возникновение городов; выделение племенной знати; высокий уровень военной организации; угроза нападения внешних врагов; складывание древнерусской народности.

Особенности образования древнерусского государства: наличие патриархальной формы рабства; преобладание свободного труда над рабским; общая языческая культура, схожие обычаи, обряды, общественная психология; особенности славянской ментальности; особенности географического и природно-климатического характера.

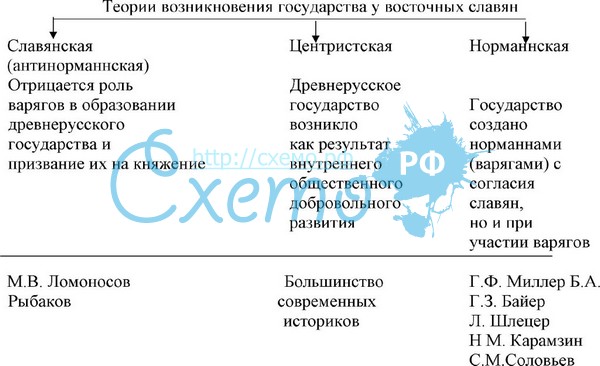

Проблема возникновения государства у восточных славян не имеет однозначного ответа.

В зарубежной и отечественной историографии получила распространение так называемая "норманнская теория". Поддерживали "норманнскую теорию" такие известные российские историки, как Н.М.Карамзин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, С.Ф.Платонов. Ее сторонники считали норманнов (викингов, варягов) основателями древнерусской государственности. Сформулирована была во второй четверти XVIII в. немецкими историками, работавшими в России Г.З.Байером, Г.Ф.Миллером и др.

Ее противниками были М.В.Ломоносов, Д.И.Иловайский, С.А.Гедеонов и др. Они склонялись к мысли о том, что Древнерусское государство возникло, прежде всего, на основе внутреннего развития восточнославянского мира, как результат определенных и закономерных социальных, хозяйственных и военно-политических сдвигов в ходе генезиса классового общества, считали, что сложный общественный строй и твердые политические формы у восточных славян установились задолго до варягов.

Но и до последнего времени нет однозначного подхода к данной проблеме, так как в основе этого лежит различная трактовка письменных источников.

На наш взгляд, известные внешние влияния, разумеется, имели место, но решающей роли в складывании древнерусской государственности не играли. Это тем более очевидно, что классовые общества и государства в Скандинавии (имеется ввиду "варяжский фактор") сложились позже, чем на Руси и серьезно повлиять на формирование Новгородско-Киевской Руси не могли. Однако, очевидно, что скандинавы (викинги, варяги, норманны, даты) в Восточной Европе были. Некоторые из них, вступая в соглашения с местной славянской знатью, захватывали власть в отдельных восточнославянских землях. Но, становясь славянскими князьями, они вынуждены были опираться на местную политическую и военную элиту, выражать ее интересы, сами же быстро теряли этническую специфику, язык - ославянивались.

Именно в это время в ходе формирования государственности проявилосьдвоецентрие: на северо-западе - Новгород, на юге - Киев (этим и определился выбор термина для обозначения будущего единого государства Новгородско-Киевская Русь, тем более, что сам процесс собирания славянских земель в единое государство шел с севера на юг, вдоль Днепра - знаменитый поход воеводы Рюрика - конунга Олега, повторенный затем древнерусскими князьями Владимиром и Ярославом). В последующем двоецентрие, несмотря на то, что столицей являлся Киев, сохранилось.

Таким образом, оценивая значительную (но не решающую) роль "варяжского фактора" в создании древнерусской государственности, следует отметить, что она, прежде всего, сводилась к "собиранию восточнославянских земель, уже подготовленных внутренним развитием к государственности и объединению".

Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 157 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |