Читайте также:

|

План ответа

1. Внутренняя энергия и ее измерение. 2. Работа в термодинамике. 3. Первый закон термодинамики. 4. Изопроцессы. 5. Адиабатный процесс.

Каждое тело имеет вполне определенную структуру, оно состоит из частиц, которые хаотически движутся и взаимодействуют друг с другом, поэтому любое тело обладает внутренней энергией. Внутренняя энергия — это величина, характеризующая собственное состояние тела, т. е. энергия хаотического (теплового) движения микрочастиц системы (молекул, атомов, электронов, ядер и т. д.) и энергия взаимодействия этих частиц. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа определяется по формуле U=3/2 • т/М • RT.

Внутренняя энергия тела может изменяться только в результате его взаимодействия с другими телами. Существуют два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение механической работы (например, нагревание при трении или при сжатии, охлаждение при расширении).

Теплопередача — это изменение внутренней энергии без совершения работы: энергия передается от более нагретых тел к менее нагретым. Теплопередача бывает трех видов: теплопроводность (непосредственный обмен энергией между хаотически движущимися частицами взаимодействующих тел или частей одного и того же тела); конвекция (перенос энергии потоками жидкости или газа) и излучение (перенос энергии электромагнитными волнами). Мерой переданной энергии при теплопередаче является количество теплоты (Q).

Эти способы количественно объединены в закон сохранения энергии, который для тепловых процессов читается так. Изменение внутренней энергии замкнутой системы равно сумме количества теплоты, переданной системе, и работы, внешних сил, совершенной над системой. D U= Q + А, где D U— изменение внутренней энергии, Q — количество теплоты, переданной системе, А — работа внешних сил. Если система сама совершает работу, то ее условно обозначают А'. Тогда закон сохранения энергии для тепловых процессов, который называется первым законом термодинамики, можно записать так: Q = Α' + D U, т. е. количество теплоты, переданное системе, идет на совершение системой работы и изменение ее внутренней энергии.

При изобарном нагревании газ совершает работу над внешними силами Α' = p(V1-V2) = pΔV, где

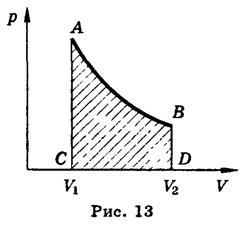

V1, и V2 — начальный и конечный объем газа. Если процесс не является изобарным, величина работы может быть определена площадью фигуры, заключенной между линией, выражающей зависимость p(V) и начальным и конечным объемом газа (рис. 13).

Рассмотрим применение первого закона термодинамики к изопроцессам, происходящим с идеальным газом.

В изотермическом процессе температура постоянная, следовательно, внутренняя энергия не меняется. Тогда уравнение первого закона термодинамики примет вид: Q = А', т. е. количество теплоты, переданное системе, идет на совершение работы при изотермическом расширении, именно поэтому температура не изменяется.

В изобарном процессе газ расширяется и количество теплоты, переданное газу, идет на увеличение его внутренней энергии и на совершение им работы: Q  = D U + А'.

= D U + А'.

При изохорном процессе газ не меняет своего объема, следовательно, работа им не совершается, т. е., А = О, и уравнение первого закона имеет вид:

Q = D U, т. е. переданное количество теплоты идет на увеличение внутренней энергии газа.

Адиабатным называют процесс, протекающий без теплообмена с окружающей средой. Q = 0, следовательно, газ при расширении совершает работу за счет уменьшения его внутренней энергии, следовательно, газ охлаждается, Α' = D U. Кривая, изображающая адиабатный процесс, называется адиабатой.

Билет № 12

Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда

План ответа

1. Электрический заряд. 2. Взаимодействие заряженных тел. 3. Закон сохранения электрического заряда. 4. Закон Кулона. 5. Диэлектрическая проницаемость. 6. Электрическая постоянная. 7. Направление кулоновских сил.

Законы взаимодействия атомов и молекул удается понять и объяснить на основе знаний о строении атома, используя планетарную модель его строения. В центре атома находится положительно заряженное ядро, вокруг которого вращаются по определенным орбитам отрицательно заряженные частицы. Взаимодействие между заряженными частицами называется электромагнитным. Интенсивность электромагнитного взаимодействия определяется физической величиной — электрическим зарядом, который обозначается q. Единица измерения электрического заряда — кулон (Кл). 1 кулон — это такой электрический заряд, который, проходя через поперечное сечение проводника за 1 с, создает в нем ток силой 1 А. Способность электрических зарядов как к взаимному притяжению, так и к взаимному отталкиванию объясняется существованием двух видов зарядов. Один вид заряда назвали положительным, носителем элементарного положительного заряда является протон. Другой вид заряда назвали отрицательным, его носителем является электрон. Элементарный заряд равен е=1,6•10-19 Кл.

Заряд тела всегда представляется числом, кратным величине элементарного заряда: q=e(Np-Ne) где Np — количество электронов, Ne — количество протонов.

Полный заряд замкнутой системы(в которую не входят заряды извне), т. е. алгебраическая сумма зарядов всех тел остается постоянной: q1 + q2 +...+qn = const. Электрический заряд не создается и не исчезает, а только переходит от одного тела к другому. Этот экспериментально установленный факт называется законом сохранения электрического заряда. Никогда и нигде в природе не возникает и не исчезает электрический заряд одного знака. Появление и исчезновение электрических зарядов на телах в большинстве случаев объясняется переходами элементарных заряженных частиц — электронов — от одних тел к другим.

Электризация — это сообщение телу электрического заряда. Электризация может происходить, например, при соприкосновении (трении) разнородных веществ и при облучении. При электризации в теле возникает избыток или недостаток электронов.

В случае избытка электронов тело приобретает отрицательный заряд, в случае недостатка — положительный.

Законы взаимодействия неподвижных электрических зарядов изучает электростатика.

Основной закон электростатики был экспериментально установлен французским физиком Шарлем Кулоном и читается так. Модуль силы взаимодействия двух точечных неподвижных электрических зарядов в вакууме прямо пропорционален произведению величин этих зарядов и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними.

F = k • q1q2/r2, где q1 и q2 — модули зарядов, r — расстояние между ними, k — коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц, в СИ k = 9 • 109 Н • м2/Кл2. Величина, показывающая во сколько раз сила взаимодействия зарядов в вакууме больше, чем в среде, называется диэлектрической проницаемостью среды ε. Для среды с диэлектрической проницаемостью ε закон Кулона записывается следующим образом: F= k • q1q2/(ε•r2)

Вместо коэффициента k часто используется коэффициент, называемый электрической постоянной ε0. Электрическая постоянная связана с коэффициентом k следующим образом k = 1/4π ε0 и численно равна ε0 =8,85 • 10-12 Кл/Н • м2.

С использованием электрической постоянной закон Кулона имеет вид:F=(1/4π ε0 )• (q1q2 /r2)

Взаимодействие неподвижных электрических зарядов называют электростатическим, или кулоновским, взаимодействием. Кулоновские силы можно изобразить графически (рис. 14, 15).

Кулоновская сила направлена вдоль прямой, соединяющей заряженные тела. Она является силой притяжения при разных знаках зарядов и силой отталкивания при одинаковых знаках.

Билет № 14

Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи

План ответа

1. Работа тока. 2. Закон Джоуля—Ленца 3. Электродвижущая сила. 4. Закон Ома для полной цепи.

В электрическом поле из формулы определения напряжения (U = A/q) легко получить выражение для расчета работы переноса электрического заряда А = Uq, так как для тока заряд q = It, то работа тока: А = Ult, или А = I2R t = U2/R • t.

Мощность, по определению, N = A/t, следовательно, N = UI = I2 R = U2/R.

Русский ученый X. Ленц и английский ученый Джоуль опытным путем в середине прошлого века установили независимо друг от друга закон, который называется законом Джоуля—Ленца и читается так. При прохождении тока по проводнику количество теплоты, выделившейся в проводнике, прямо пропорционально квадрату силы, тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока.

Q = I 2Rt.

Полная замкнутая цепь представляет собой электрическую цепь, в состав которой входят внешние сопротивления и источник тока (рис. 18). Как один из участков цепи, источник тока обладает сопротивлением, которое называют  внутренним, г.

внутренним, г.

Для того чтобы ток проходил по замкнутой цепи, необходимо, чтобы в источнике тока зарядам сообщалась дополнительная энергия, она берется за счет работы по перемещению зарядов, которую производят силы неэлектрического происхождения (сторонние силы) против сил электрического поля. Источник тока характеризуется энергетической характеристикой, которая называется ЭДС — электродвижущая сила источника. ЭДС — характеристика источника энергии неэлектрической природы в электрической цепи, необходимого для поддержания в ней электрического тока. ЭДС измеряется отношением работы сторонних сил по перемещению вдоль замкнутой цепи положительного заряда к этому заряду ξ= Aст/q

Пусть за время t через поперечное сечение проводника пройдет электрический заряд q. Тогда работу сторонних сил при перемещении заряда можно записать так: Aст = ξ q. Согласно определению силы тока q = It, поэтому Aст = ξ I t. При совершении этой работы на внутреннем и внешнем участках цепи, сопротивления которых R и г, выделяется некоторое количество теплоты. По закону Джоуля— Ленца оно равно: Q =I2Rt + I2rt. Согласно закону сохранения энергии А = Q. Следовательно, ξ•= IR + Ir. Произведение силы тока на сопротивление участка цепи часто называют падением напряжения на этом участке. Таким образом, ЭДС равна сумме падений напряжений на внутреннем и внешнем участках замкнутой цепи. Обычно это выражение записывают так: I = ξ /(R + r). Эту зависимость опытным путем получил Г. Ом, называется она законом Ома для полной цепи и читается так. Сила тока в полной цепи прямо пропорциональна ЭДС источника тока и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи. При разомкнутой цепи ЭДС равна напряжению на зажимах источника и, следовательно, может быть измерена вольтметром.

Билет № 15

Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 162 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |