Читайте также:

|

Измерения на местности. В практике возникает необходимость измерений на местности. При этом можно обойтись теми мерками, которые человек всегда имеет при себе. Так, 10 см - длина указательного пальца у взрослого человека; 20 см - укладывается между концами мизинца и большого пальца, средняя длина шага взрослого человека равна примерно 1/2 его роста. "Эталонами" измерений могут служить также другие предметы, имеющие стандартные размеры (карандаши, спичечные коробки и т.д.).

Способность человека определять на глаз без применения каких- либо приборов расстояний до окружающих предметов или размеры этих предметов называется глазомером. Эта способность определять на глаз расстояние основана на следующем: чем ближе предмет, тем яснее мы его видим и тем больше различаем на нем внешних подробностей; чем ближе предмет, тем он кажется больше и наоборот.

Примерная таблица расстояний

| 50 м | Видны глаза и нос на лице человека |

| 100 м | Лицо кажется пятном |

| 120 м | Видна черепица на крышах домов |

| 150 м | Видна линия глаз человека |

| 200 м | Видны очертания головы и плеч, листья деревьев |

| 300 м | Виден общий овал лица человека, цвет и части одежды |

| 500 м | Распознаются общие части людей и животных |

| 1 км | Различаются стволы деревьев, столбы линий связи |

| 3 км | Различается труба на крыше дома |

| 5 км | Различается отдельный дом, изба |

У взрослого человека расстояние от глаз до большого пальца на вытянутой руке равно 60 см, расстояние между зрачками глаз равно 6 см. При пользовании дальномерами необходимо еще знать заранее размеры тех предметов, до которых определяется расстояние.

Примерная таблица размеров

| Расстояние между телеграфными столбами | 50 м |

| Средняя высота леса | 20 м |

| Высота телеграфного столба | 6 м |

| Высота железнодорожной будки | 4 м |

| Высота железнодорожного вагона | 4,25 м |

| Высота одноэтажного дома без крыши | 2,5-4,0 м |

| Высота всадника | 2,5 м |

| Высота грузового автомобиля | 2 м |

| Рост человека | 1,6-1,8 м |

Способы измерений на местности. Способ подобия треугольников. Для определения, например, расстояния до фабричной трубы, необходимо вытянув правую руку в направлении трубы и выставив вверх большой палец, навести его на трубу и смотреть только правым глазом на конец пальца. Далее не опуская пальца, быстро закрыть правый и открыть левый глаз. Палец при этом сместится в сторону. Заметьте против пальца какой-либо предмет (дерево). Затем на глаз определить расстояние от трубы до дерева (см. рис 1.) Допустим, оно составило 35 м. В итоге получается два примерно равнобедренных треугольника: два глаза и палец (АВС) и палец, труба и дерево (CED). Эти треугольники подобны - можно составить пропорцию:

Расстояние от глаза до пальца (60 см) = расстояние от пальца до трубы (определяемое).

Расстояние между глазами (6 см).

Расстояние между трубой и деревом (35 м).

Подставив числовые значения (в метрах), получим:  откуда СЕ = 350 м.

откуда СЕ = 350 м.

Рис. 2. Измерение способом подобия треугольников

Рис. 2. Измерение способом подобия треугольников

Способ засечек ("метод травинки") применяется для определения расстояния до недоступных предметов. Сорвите травинку. На противоположном берегу реки выберете два заметных предмета. Встаньте лицом к этим предметам с вытянутыми вперед руками, в которых зажата травинка, отметьте промежуток между выбранными предметами (рис. 3). Один глаз должен быть закрыт. После этого сложите аккуратно травинку пополам и отходите от берега реки до тех пор, пока расстояние между выбранными предметами на закроется сложенной травинкой. Заметьте место остановки и затем измерьте расстояние шагами между точками вашего стояния. Переведите шаги в метры; это и будет расстояние, равное ширине реки.

Рис. 3. Способ засечек

Рис. 3. Способ засечек

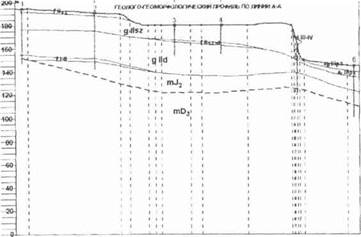

Геоморфологическое профилирование. Профиль, проведенный через какую-нибудь местность и показывающий не только внешний облик форм рельефа, но и слагающие их породы, называется геолого-геоморфологическим. Вся работа по составлению геолого-геоморфологического профиля состоит из трех этапов.

1. Общее знакомство с картой.

Начинать работу надо с общего знакомства с картой. Необходимо определить местоположение района, изображенного на карте, масштаб карты и сечение горизонталей, изучить рельеф территории и ознакомиться с геологическим содержанием карты.

2. Составление гипсометрического профиля.

После общего знакомства с картой следует приступить к составлению гипсометрического профиля. Перед составлением профиля необходимо распланировать лист миллиметровки, отведя на нем место для профиля (в середине листа), для заголовка (вверху) и для легенды (внизу). Гипсометрический профиль должен быть вычерчен карандашом на миллиметровой бумаге.

Работу над гипсометрическим профилем надо начинать с выбора масштабов. Горизонтальный масштаб обычно берется такой же, как и на карте. Выбор вертикального масштаба определяется тем пространством, которое отведено для самого профиля. При выборе вертикального масштаба, кроме заданного размера листа миллиметровки по вертикали, учитывают и амплитуду колебаний относительных высот по линии профиля. Если на профиль в дальнейшем будет наноситься геологическое строение по данным буровых скважин, то учитывается разница между наивысшей абсолютной высотой по линии профиля и абсолютной отметкой забоя самой глубокой скважины. Выбирая вертикальный масштаб, следует думать о том, чтобы на профиле нашли отражение и самые маломощные пласты горных пород. Однако преувеличение вертикального масштаба над горизонтальным допустимо лишь до определенных пределов. Выбранный масштаб должен быть удобным в работе. Наиболее удобны в работе на миллиметровой бумаге масштабы, кратные десяти (1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000 и т.д.).

После выбора вертикального масштаба в месте, отведенном для профиля, проводят две перпендикулярные друг другу линии - ось ординат и ось абсцисс.

На оси ординат делают сантиметровые отметки, слева от которых подписывают абсолютные высоты в принятом вертикальном масштабе, начиная с отметки, лежащей несколько ниже забоя самой глубокой скважины, и заканчивая отметкой, лежащей несколько выше самой высокой точки на линии профиля.

На оси абсцисс, которую называют основанием профиля, откладывают расстояния между горизонталями. Лучше всего отмечать их несколько отступая от шкалы высот, чтобы профиль к ней непосредственно не примыкал.

Расстояния между горизонталями измеряются на карте циркулем-измерителем или линейкой, полоской миллиметровой бумаги, а затем откладываются на основании профиля в принятом горизонтальном масштабе.

Местоположение каждой горизонтали отмечается черточкой, около которой проставляется соответствующая данной горизонтали абсолютная отметка.

Если горизонтальный масштаб решено взять таким же, как на карте, то работа упрощается. Тогда миллиметровку прикладывают длинной стороной к линии профиля и переносят на ее край все горизонтали, расстояние между которыми в таком случае менять не следует.

Кроме горизонталей, на основание профиля переносят обрывы с указанием абсолютной отметки их бровки и подошвы, а также береговые линии морей, озер, прудов и рек с указанием абсолютной отметки уреза воды до дна водоема, если эти сведения имеются на карте. Одновременно переносят границы всех стратиграфических подразделений геологической карты и местоположения, имеющихся на профиле скважин, с указанием абсолютной отметки их устья и забоя. Эти сведения понадобятся в дальнейшем при нанесении на профиль геологического строения. Все эти обозначения и подписи при построении носят вспомогательный характер, поэтому их следует наносить простым мягким карандашом, чтобы в дальнейшем легко стереть.

Закончив подготовительную работу, следует приступить к построению самого гипсометрического профиля (рисунок 7).

Рис. 7. Построение гипсометрического профиля

Для этого из каждой метки на основании профиля, соответствующей той или иной горизонтали, мысленно восстанавливают перпендикуляр до высоты, соответствующей абсолютной высоте горизонтали, и на этом уровне ставят на миллиметровке точку. Полученные таким образом точки соединяются затем плавной кривой линией с помощью лекала.

Эту работу следует проводить не механически, а с учетом истинного облика рельефа. Во избежание ошибок необходимо прежде всего четко представлять себе местоположение отрицательных и положительных форм рельефа на линии профиля, чтобы не перепутать их.

В местах пересечения линией профиля рек, озер, прудов и морей надо показать уровень воды в этих водоемах в виде прямой горизонтальной линии, лежащей на отметке уреза водоемов. Приближенно показывается также профиль дна водоемов с учетом данных о глубине. Обрывы рисуются с помощью вертикальных линий, соединяющих бровку с их подошвой.

Результат работы проверяется преподавателем.

3. Нанесение на профиль геологической и геоморфологической нагрузки.

После того, как гипсометрический профиль проверен, на него следует нанести скважины (приложение А) и границы пластов, выходящих на дневную поверхность.

Устья скважин должны быть показаны жирными точками, над которыми надписывают порядковые номера скважин. Скважины следует наносить по возможности точнее, используя данные об абсолютной отметке их устья. Границы пластов отмечаются черточками, между которыми выше линии профиля пишут индексы, соответствующие тем или иным слоям (рисунок 8).

Рис. 8. Нанесение скважин с данными о мощности слоев 10

После этого на профиль наносят данные о внутреннем строении земной коры (приложение А). Из точек, соответствующих устьям скважин, проводят отвесные линии до отметки их забоя, где ставят небольшие горизонтальные черточки, фиксирующие концы скважин. Затем на каждую из этих линий переносят границы слоев. Данные об абсолютных отметках кровли и подошвы каждого слоя берут при этом из пятой графы описания скважин. Против каждого слоя подписывают соответствующий ему индекс.

После того, как эта работа будет закончена для всех скважин, следует провести границы слоев между скважинами, показывая в необходимых случаях наклон пластов, их выклинивание и выход на поверхность земли.

Начинать эту работу следует с проведения кровли самого древнего слоя, последовательно переходя затем к проведению границы все более и более молодых стратиграфических подразделений (рисунок 9). При выполнении этой операции следует руководствоваться возрастом отложений: объединяя в единый слой одновозрастные породы (имеющие одинаковые индексы), вскрытые в разных скважинах или выходящие на дневную поверхность.

Рис. 9. Проведение границ слоев

Надо иметь в виду, что одновозрастные породы могут залегать на разных гипсометрических уровнях, а иногда и прерываться (выклиниваться) в результате последующего размыва.

Когда какой-либо слой, вскрытый одной из скважин, в смежной скважине отсутствует, это может быть связано или с выклиниванием слоя или с тем, что скважина не достигла его из-за незначительной глубины.

Показывая выклинивание слоев, надо учитывать их возраст, рисуя клин таким образом, чтобы молодые породы не заходили под более древние, а, наоборот, прислонялись к ним. Перед тем, как показать выклинивание какого-либо слоя, надо нарисовать кровлю ниже лежащего пласта, а затем уже свести на нет выклинивающийся слой, что обычно делается на полпути между скважинами.

Если выклинивание связано с выходом пласта на поверхность, то кровлю и подошву пласта в скважине следует соединить с соответствующими границами на линии профиля.

Если смежная скважина не достигла слоя из-за незначительной глубины или из-за понижения его кровли, что может быть связано с размывом или изгибом пласта в результате тектонического опускания, то надо найти этот слой в следующей скважине и протянуть границы туда. Кровлю такого слоя показывают при этом несколько ниже забоя тех скважин, которые его не достигли. Надо помнить, что концы (забои) скважин соединять с границами слоев не следует. Они должны свободно заканчиваться в тех или иных слоях, а границы пластов должны проходить выше или ниже забоев скважин. Подошву самого нижнего слоя на профиле не показывают, если об ее положении нет каких-либо косвенных данных (рисунок 10).

Рис. 10. Нанесение данных о геологическом строении на профиль

Таковы общие правила проведения границ слоев на профилях. В зависимости от конкретных условий геологического строения территории, все разнообразие которых предусмотреть невозможно, границы между слоями могут иметь те или иные частные особенности.

Прежде всего надо иметь в виду, что морские отложения залегают на равнинах, как правило, горизонтально или почти горизонтально. Поэтому при составлении профилей равнинных территорий не следует изгибать пласты в виде складок. При оформлении для этих территорий пласты заштриховываются горизонтально. Однако кровля и подошва могут быть неровными и иметь существенный наклон. Такими их и следует рисовать на профиле, если об этом свидетельствуют данные бурения.

Неровности кровли чаще всего бывают связаны с размывом, последовавшим за отложением осадков. Неровности подошвы обычно легко объясняются особенностями рельефа, который существовал здесь в континентальный период, предшествовавший морской трансгрессии.

Континентальные осадки водного генезиса (болотные, озерные, речные) следует показывать в виде линз, обращенных выпуклостью вниз, поскольку водоемы располагаются всегда в отрицательных формах рельефа. Исключение могут представлять отложения флювиогляциального генезиса, которые нередко откладывались в толще льда, не считаясь с рельефом подстилающих лед коренных пород. В процессе стаивания льда такие флювиогляциальные отложения проектируются (оседают) на земную поверхность и могут образовать на ней положительные формы рельефа. Поэтому слои флювиогляциальных осадков могут быть показаны на профиле как линзы, обращенные выпуклой стороной не только вниз, но и вверх.

Древние речные отложения следует рисовать на террасах речных долин, причем на более высоких террасовых ступенях следует показывать более древние речные осадки.

Аллювий каждой террасы надо изображать слоем одинаковой мощности на всем протяжении террасы. У тылового шва террасы должно быть показано прислоение речных отложений к породам коренных склонов долин или к более древнему аллювию вышележащей террасы. Надо иметь в виду, что в этом месте аллювий нередко бывает перекрыт делювием, снесенным с вышележащего коренного склона долины.

В разрезе аллювий имеет, как правило, двучленное строение, которое надо отразить на профиле. Внизу обычно залегают пески или галечники, отложенные в свое время в русле реки (русловая фация аллювия), выше по разрезу они постепенно замещаются более тонкими осадками (мелкозернистыми песками, супесями и суглинками), отложенными в паводки на поверхности пойменной террасы (пойменная фация аллювия). Местами среди руслового аллювия встречаются линзы глин, богатых органическими остатками. Они образовались в отчлененных от коренного русла протоках (старицах) и относятся к старичной фации аллювия. Ширина линз старичного аллювия должна показываться в соответствии с шириной тех старичных водоемов, в которых этот аллювий отложится. На самых молодых террасах старицы бывают выражены в рельефе в виде более или менее четкого изогнутого в плане понижения. На поймах они обычно представляют собой старичные озера, в которых продолжается накопление старичных отложений.

Различные фации аллювия выделяют после того, как проведены границы между аллювием данной террасы и породами иного возраста и происхождения.

Делювиальные отложения показывают залегающими плащеобразно, увеличивая их мощность в понижениях рельефа и у подошв склонов.

В местах выхода на дневную поверхность пластов стойких коренных пород следует изображать структурные ступени или моноклинальные гребни, относительная высота которых может колебаться от нескольких метров до десятков или сотен метров. Пластам податливых пород, наоборот, соответствуют понижения в рельефе дневной поверхности (ниши, вмятины на склонах, долины, вытянутые по простиранию неустойчивых пород).

Особенно сложно проводить границы слоев в тех районах, где горные породы интенсивно дислоцированы, образуют складки и сбросы. Как правило, такие случаи имеют место преимущественно в горных областях.

После того как на профиле проведены границы разновозрастных слоев, некоторые из них следует подразделить еще на прослои второго порядка, отличающиеся друг от друга по литологии. Это связано с тем, что единый по времени своего образования слой может состоять из разнообразных пород, неоднократно сменяющих друг друга в горизонтальном или вертикальном направлениях, что отражает фациальные различия в условиях накопления осадков.

При сопоставлении скважин в таком случае следует руководствоваться не возрастом пород, а их литологией. Иными словами, в пределах одного и того же стратиграфического горизонта известняки следует соединять с известняками, глины с глинами, пески с песками и т.д. Если какой-либо слой, например, глина, в одной скважине есть, а в другой отсутствует, то следует показывать выклинивание или фациальное замещение его другими одновозрастными с данным слоем (глиной) породами.

После того как проведены границы слоев и профиль проверен преподавателем, каждый слой раскрашивается в соответствии с легендой геологической карты.

Раскраску самого нижнего слоя следует оборвать несколько ниже забоев самых глубоких скважин, вскрывших его. Тем самым показывается, что положение подошвы этого слоя неизвестно. Перед раскраской лишние индексы стираются. На каждом слое оставляют по одному индексу, который помещают в не закрашенный кружок. Скважины и их номера сохраняют, а если в процессе раскраски они окажутся затертыми, то их следует восстановить.

Литологический состав горных пород наносится на профиль после раскраски с помощью штриховых обозначений.

После раскраски профиль следует проанализировать, а затем под руководством преподавателя нанести на него специальную геоморфологическую нагрузку, раскрывающую генезис современного рельефа и историю его формирования. Следует показать линиями разного типа контуры рельефа древних континентальных периодов, устанавливаемых по фактам выпадения из разреза тех или иных стратиграфических единиц, а также по угловым несогласиям в залегании горных пород. Если территория подверглась оледенению, то следует показать контуры рельефа доледникового, межледникового и послеледникового.

Генезис отдельных форм рельефа раскрывается с помощью соответствующих подписей, которые делаются над ними выше линии профиля.

Вычерченный профиль надо окончательно оформить. Для этого под ним помещают легенду, указывают принятые при составлении профиля масштабы, подписывают фамилии составителя.

Легенда профиля должна состоять из трех частей: стратиграфической, литологической и геоморфологической.

Стратиграфическая часть легенды переносится на профиль с геологической карты. Если скважины, по данным которых составлен профиль, вскрывают горизонты, не выходящие на дневную поверхность и отсутствующие по этой причине на карте и в ее легенде, то легенду профиля следует дополнить этими горизонтами. При этом следует помнить, что все стратиграфические подразделения должны располагаться в легенде в порядке их возраста: древние внизу, а молодые вверху. При расположении условных знаков в два-три столбца каждый правый столбец должен включать более древние стратиграфические единицы. Слева от условного знака проставляется индекс, а справа раскрывается его содержание.

Литологическая часть легенды должна состоять из штриховых условных обозначений и пояснений к ним. Располагать условные знаки в этой части легенды следует в зависимости от степени литологического состава горных пород.

Геоморфологическая часть легенды должна раскрывать этапы развития рельефа с помощью линий разного типа (сплошных, пунктирных, точечных) или цвета. Справа от этих условных обозначений указывают возраст рельефа, которому они отвечают. Естественно, что условные знаки следует расположить в легенде в порядке возраста рельефа, наподобие того, как это делалось в стратиграфической части легенды.

Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 108 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |