Читайте также:

|

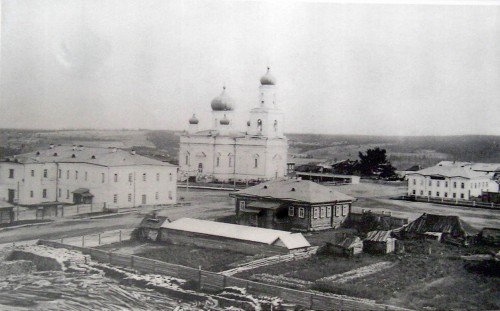

Турьинские Рудники [2]

Юрий ГУНГЕР,

старший научный сотрудник

Краснотурьинского краеведческого музея.

17 января 1934 года была образована Свердловская область. В составе новообразованной области оказался и рабочий поселок Турьинский, постановлением ВЦИК от 20 июня 1933 года переименованный из Турьинских Рудников.

Прошло уже 175 лет с того времени, когда лежащие под спудом горные богатства привлекли внимание верхотурского купца и новоявленного горнозаводчика Максима Михайловича Походяшина, начавшего в 1760 году разработку первого из Турьинских медных рудников - Васильевского.

Позади была 160-летняя история добычи медной руды, переплавляемой на Богословском медеплавильном заводе. Завод во второй половине XVIII века выпускал 30 процентов всей российской меди, большая часть которой закупалась для Екатеринбургского монетного двора. Императрица Екатерина II Великая даже повелела, покупая в 1791 году походяшинское хозяйство в государственную собственность, «завести собственный монетный двор». Указ Императрицы остался не выполненным: монетный двор на Богословских заводах не был построен. Медь по-прежнему поступала на Екатеринбургский монетный двор, с 1819 года чеканивший монету только из богословской меди, на сумму 960 тысяч рублей в год. Екатеринбургский монетный двор выпустил монеты на сумму более 150 миллионов рублей, несомненно, большую часть всей русской медной монеты, а также всевозможные жетоны, знаки и медали.

Добыча медной руды продолжалась и после закрытия Екатеринбургского монетного двора. Еще интенсивнее. Благодаря применению механизации. Если за первые 130 лет эксплуатации рудников было добыто два миллиона пудов меди, то три миллиона пудов приходилось на последние 30 лет.

Добыча медной руды продолжалась и после закрытия Екатеринбургского монетного двора. Еще интенсивнее. Благодаря применению механизации. Если за первые 130 лет эксплуатации рудников было добыто два миллиона пудов меди, то три миллиона пудов приходилось на последние 30 лет.

В Турьинских Рудниках родились популяризатор науки и техники П. В. Албычев, президент академий наук А. П. Карпинский, металлург А. И. Кузнецов, физиолог Н. А. Миславский, архитектор С. Д. Мишарин, изобретатель радио А. С. Попов, гидротехник В. И. Рожков, летчик-герой А. К. Серов, редактор академических журналов В. Н. Щенников и другие известные деятели.

Эпоха горнозаводской истории поселка канула в Лету в первые годы советской власти. Шахты Турьинских рудников были затоплены в 1920 году по распоряжению из центра, надшахтные сооружения разрушены и разграблены. Ликвидация рудников объяснялась отсутствием действующего медеплавильного завода, ненадежным креплением шахт и истощением запасов руды.

Оказавшиеся без работы горняки устраивались на Богословские угольные копи, Воронцовский и Ауэрбаховский железные рудники, золотые прииски, заготовку дров, углежжение. Многим пришлось покинуть поселок. Еще в 1917 году в нем проживало 12 тысяч человек, к 1926-му - осталось только 5600.

Восстановление медных рудников началось с широко поставленных геологоразведочных работ в 1930 году. Хозяйство рудников было настолько разорено, что пришлось восстанавливать его заново: откачивать миллионы кубометров воды, возводить все подземные и наземные сооружения, заново оснащать их оборудованием, производить разведочные работы, углублять старые шахты.

Первой при острой нехватке рабочих рук была восстановлена «Журавлинская» шахта Фроловского рудника: построены копры, рудоподъемники, компрессорная, временная электростанция, эстакады, склады и жилье. В 1932 году приступили к откачке шахты. В марте 1934 года началась добыча медной руды.

Растущие объемы добычи золота и платины, железной и медной руды, угля и древесины в начале 1930-х годов, вернувшие в Богословский Урал население и даже увеличившие его спецпереселенцами и вербованными, обозначили здесь начало эпохи сталинской индустриализации.

Никогда еще здесь не было так многолюдно, никогда еще здесь так не кипела жизнь. Лавки, обычные и торгсиновские, ломились от товаров: мясо на любой вкус, караси, три раза в неделю привозимые с озера Крылышкина, щука, нельма, крупы, лучшие сорта чая, табака и водки, головки сахара, пряники, конфеты... Не менее широко были представлены и промтовары: ситец, бархат, шелк, сукно, всевозможная готовая одежда, обувь... Чего еще душа пожелает, можно было заказать, и заказы выполнялись.

Но с пришлым населением, спецпереселенцами и вербованными, пришло пьянство, мат и поножовщина. В Турьинских Рудниках и окрестностях стало небезопасно. Пришлось «уральским бурундукам», прозванным так спецпереселенцами за зажиточность, защищать свой вековой уклад, да и хозяйства от воров, проходимцев и бандитов.

В 1931 году геолог Н. А. Каржавин открыл месторождение бокситов «Красная Шапочка». Это открытие стало открытием XX века для всего Северного Урала. В 1941 году «на задворках» Турьинских Рудников для переработки бокситов «Красной Шапочки» началось строительство Богословского алюминиевого завода. Строительство вела новая организация - Богословское строительство и исправительно-трудовой лагерь НКВД, проще – Богословлаг. Одновременно, образуя топливно-энергетический комплекс, тем же Богословлагом строились Богословская ТЭЦ и 1 -й Волчанский угольный разрез.

Уже в 1943 году завод выпустил гидрат окиси алюминия, в 1944-м - глинозем. Выпуск первого алюминия состоялся 9 мая 1945 года, по счастливой случайности совпав с Днем Победы. Заслуга в этом не только штатных специалистов завода, среди узников Богословлага были бывший директор Днепропетровского алюминиевого завода и начальник Главалюминия П. И. Мирошников, выдающийся электротехник Г. К. Цверава, запустивший Богословскую ТЭЦ.

Вместе с заводом строился город, «соцгород», как называли тогда. Архитектурный стиль «соцгорода» - сталинский ампир. 27 ноября 1944 года рабочий поселок Турьинский был преобразован в город Краснотурьинск.

Кроме уже перечисленных выше полезных ископаемых, добываемых в окрестностях Краснотурьинска, в 1942-43 годах делалась серьезная попытка добывать алмазы на реке Какве.

Другой малоизвестный факт: Краснотурьинск по праву может гордиться вкладом в создание ядерного щита страны.

Строительство сверхсекретного объекта в Краснотурьинске - «цеха Г», или «5-й серии» - началось в 1946 году. Тогда же начались работы по расширению Богословской ТЭЦ и переносу грузо-пассажирской железной дороги. В конце 1948 года 2-я очередь ТЭЦ и завод тяжелой воды были пущены в действие. В полную силу энергоемкое производство, потреблявшее 30 процентов всей мощности ТЭЦ, заработало в 1949 году, выпуская тяжелую воду («гидроксилин», или «продукт 180»). В апреле того же года в Кыштыме был пущен атомный реактор, начавший наработку оружейного плутония, а 29 августа была испытана первая советская атомная бомба. Завод тяжелой воды проработал до 1951 года.

В 1950-е годы рядом с гигантом цветной металлургии - Богословским алюминиевым заводом уже располагался достигший расцвета город, поглотивший старое селение Турьинские Рудники.

Называли его тогда «маленьким Ленинградом», и, видимо, не только в белых ночах и проектировании ленинградскими архитекторами видели жители сходство.

Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 89 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |