Читайте также:

|

Целью государственной поддержки малого предпринимательства в регионах России, как показало исследование, является создание условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого предпринимательства, объединение усилий по поддержке и развитию малого бизнеса всех заинтересованных организаций и государственных учреждений.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение приоритетной поддержки развития малого предпринимательства на территориях депрессивных муниципальных образований;

- улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям социально незащищенных слоев населения и молодежи;

- усиление мер государственной поддержки представителей малого бизнеса, осуществляющих деятельность в приоритетных для субъектов РФ сферах развития малого предпринимательства;

- повышение заинтересованности органов местного самоуправления в создании благоприятных условий для развития малого предпринимательства на территории муниципальных образований;

- развитие механизмов государственного содействия субъектам малого предпринимательства в доступе к финансовым и материальным ресурсам;

- расширение спектра, географии и повышение качества услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов малого предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью;

- повышение социальной ответственности субъектов малого предпринимательства.

При реализации программы должны быть учтены следующие принципы:

- обеспечение доступа к информационным, консультационным, обучающим, финансовым и материальным ресурсам в приоритетном порядке представителям, начинающим заниматься предпринимательской деятельностью, а также субъектам малого предпринимательства, создающим и развивающим бизнес на территории депрессивных сельских и городских поселений;

- выделение средств бюджетам муниципальных образований на условиях софинансирования соответствующих мероприятий с постепенным увеличением доли муниципальных образований;

- стимулирование организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства к повышению качества и расширению спектра предоставляемых услуг;

- приоритетное содействие хозяйствующим субъектам малого предпринимательства с экспортным потенциалом развития;

- обеспечение принципа партнерства, состоящего, в первую очередь, в предоставлении программных мер финансовой и материальной поддержки только тем субъектам малого предпринимательства, минимальная заработная плата наемных работников которых, выплачивается в размере не ниже прожиточного минимума, а среднемесячная заработная плата всех постоянно работающих сотрудников будет составлять величину не менее двух прожиточных минимумов.

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства являются:

- производство продукции с высокой добавленной стоимостью;

- производство наукоемкой продукции и инновационная деятельность;

- производство продукции для нужд здравоохранения, образования и социальной защиты населения;

- производство продукции для нужд жилищно-коммунального хозяйства, оказание коммунальных и бытовых услуг;

- производство работ по улучшению экологии и природопользования, включая сбор, утилизацию и переработку вторичных ресурсов; освоение местных полезных ископаемых;

- производство сельскохозяйственного сырья для перерабатывающей промышленности;

- производство товаров потребительского назначения, основанных на исторических и народных традициях, в сфере туризма;

- бытовое обслуживание населения, проживающего в удаленных сельскохозяйственных населенных пунктах. [4, 8, 14, 16, 17]

Основными направлениями государственной поддержки малого предпринимательства в регионах, как показало исследование, являются:

- Формирование региональной политики развития малого предпринимательства.

- Расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам.

- Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры малого предпринимательства.

- Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства.

Для нашего исследования представляют интерес последние концептуально-методические разработки основ формирования региональной политики развития и поддержки малого предпринимательства, осуществленные российскими учеными. Ученые-исследователи Технологического института Южного Федерального Университета (ТИ ЮФУ), Саак А.Э., Брюханова Н.В. представили схематическое изображение функционирования системы поддержки малого предпринимательства в регионе (Рис. 5).

Рис. 5. Схема функционирования системы поддержки малого предпринимательства в регионе.

Они отмечают, что в настоящее время формирование таких программ на региональном уровне зачастую не отвечает требованиям программно-целевого подхода (отсутствуют обоснования выбранных приоритетов, целей, расчеты эффективности реализации, как отдельных компонентов, так и программы в целом) [87]

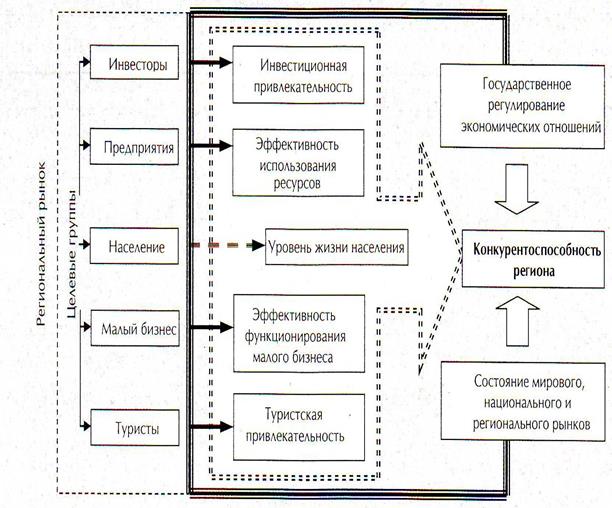

По мнению авторов, взаимодействие малого предпринимательства с внешней средой среднестатистического региона представлен четырьмя блоками (Рис. 6), куда входят:

- региональные органы власти, осуществляющие нормативно-правовое обеспечение, налоговое регулирование, субсидирование малого бизнеса;

- крупные предприятия, играющие важную роль в развитии малого бизнеса;

- инфраструктурные и институциональные организации (бизнес-инкубаторы, кредитные организации, микрофинансовые институты и пр.);

- отраслевые специализированные центры малого бизнеса [87]

Рис. 6. Механизм взаимодействия малого бизнеса с внешней социально-экономической средой среднестатистического региона [87]

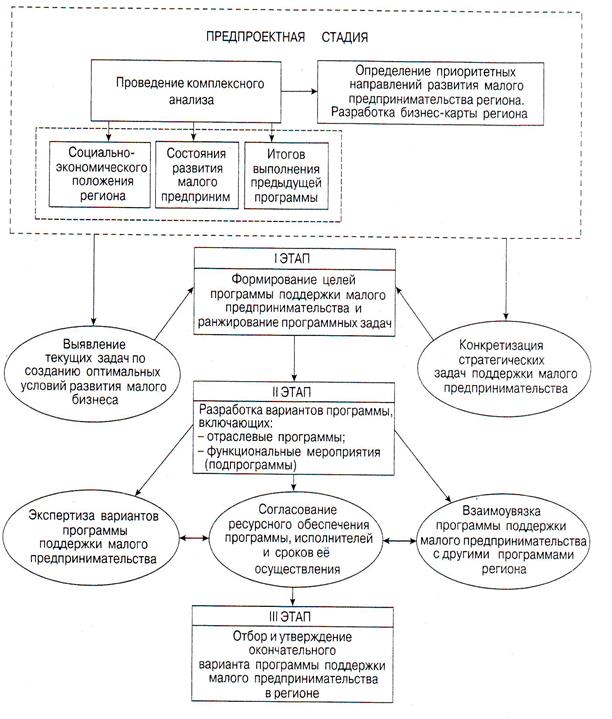

Механизм создания региональной программы поддержки малого бизнес включает, по мнению ученых ТИ ЮФУ, включает предпроектную стадию и три последовательных этапа:

- формирование целей программы;

- разработка вариантов программы;

- отбор и утверждение окончательного варианта (Рис. 7)

Рис. 7. Механизм создания региональной программы поддержки малого предпринимательства [87]

.

Для проводимого нами исследования представляют интерес выводы, сделанные научным сотрудником Института социально-экономического развития территорий РАН А. Барабановым. На рисунке 8 представлены, по мнению Барабанова, составляющие конкурентоспособности региона при формировании концепции ее оценки.

Рис. 8. Составляющие конкурентоспособности региона при формировании концепции ее оценки

В таблице 3 А. Барабановым приведен примерный состав показателей для определения интегрального уровня конкурентоспособности региона

Таблица 3. - Показатели, характеризующие конкурентоспособность региона в разрезе целевых групп

| Целевая группа | Показатель | Ед. изм. |

| Население | 1. Уровень зарегистрированной безработицы | % |

| 2. Средняя номинальная начисленная заработная плата | руб./чел. | |

| 3. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | % | |

| 4. Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума | % | |

| 5. Площадь жилых помещений на 1 человека | м2/чел. | |

| 6 Удельный вес семей, состоявших на учете на получение жилья | % | |

| 7. Оборот розничной торговли на душу населения | руб./чел. | |

| 8. Численность детей на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | |

| 9. Число зарегистрированных преступлений на 1000 населения | ед. | |

| Предприятия | 1. ВРП на душу населения | тыс. руб./чел. |

| 2. Объем промышленной продукции на душу населения | тыс. руб./чел. | |

| 3. Доля экономически активного населения в общей численности населения региона | % | |

| 4. Удельный вес убыточных организаций | % | |

| 5. Удельный вес полностью изношенных основных фондов крупных и средних организаций | % | |

| 6.Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей численности экономически активного населения | % | |

| 7. Индекс стабильности | процентный пункт | |

| 8. Индекс благополучия | процентный пункт | |

| Малый бизнес | 1.Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированном бюджете области | % |

| 2. Доля занятых работников в малом предпринимательстве в общей численности занятых в экономике | % | |

| 3. Оборот продукции малых предприятий, в % к ВРП | % | |

| 4. Число преступлений в сфере экономики в общем количестве зарегистрированных преступлений | % | |

| 5. Доля банковских кредитов в инвестициях в основной капитал | % | |

| 6. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км/1000км2 | |

| Инвесторы | 1. Доходы консолидированных бюджетов Российской Федерации на душу населения | тыс. руб./чел. |

| 2. Исполнение регионального бюджета на душу населения | тыс. руб./чел. | |

| 3. Инвестиции в основной капитал на душу населения | тыс. руб./чел. | |

| 4. Доля инвестиций, поступающих от иностранных инвесторов, в общем объеме инвестиций | % | |

| 5. Средние цены на первичном ранке жилья | руб./м2 | |

| 6. Внешнеторговый оборот на душу населения | тыс. долл. США | |

| 7. Производительность труда | тыс. руб. /чел. | |

| 8. Индекс эффективности региональной власти | процентный пункт | |

| Туристы | 1. Численность зрителей театров на 1000 человек населения | ед. |

| 2. Численность посещений музеев на 1000 человек населения | ед. | |

| 3. Платные услуги на душу населения | тыс. руб. /чел. | |

| 4. Оборот общественного питания на душу населения | ||

| 5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на душу населения | кг/чел. | |

| 6. Густота железнодорожных путей сообщения | км/10000км2 |

[ 43].

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики Тихомирова О.Г, в своем исследовании рассматривает процесс формирования кластеров, как пространственную и информационную концентрацию взаимосвязанных предпринимательских структур, научных и исследовательских центров, поставщиков ресурсов, дистрибьюторов, торговых ассоциаций в рамках одной отрасли или сферы деятельности вне зависимости от размеров.

Отличительная особенность кластеров, отмечает Тихомирова, — пространственная близость независимых структур, позволяющая им достигать производственного синергетического эффекта за счёт снижения транзакционных издержек, увеличения скорости и эффективности решения поставленных задач, быстрого доступа к информации и к инновациям в области технологии и управления. О. Тихомирова приходит к следующим выводам. Во-первых, формирование отраслевых кластеров является приоритетной политикой в инновационном и экономическом развитии многих регионов России. Во-вторых, малые и средние предпринимательские структуры нуждаются в полномасштабной поддержке государства посредством организации и стимулирования международных связей и промышленной кооперации, предоставления государственных заказов, создания бизнес-инкубаторов, финансовой и налоговой поддержки.

Среди факторов, инициирующих глобальную промышленную реструктуризацию предпринимательских структур и создание альянсов между крупным и малым бизнесом, исследователь называет следующие:

1. Экономические факторы: стремление снизить транзакционные издержки, быстрый и дешёвый доступ на рынок, экономическая интеграция.

2. Усиление конкурентных позиций за счёт доступа к таким нематериальным активам местных небольших компаний, как знание рынка и близость к потребителям.

3. Совершенствование сбытовой сети.

4. Совершенствование системы поставок.

5. Снижение издержек и поиск более привлекательного с точки зрения стоимости рабочей силы региона.

6. Оптимизация налоговых выплат.

7. Финансирование НИОКР: небольшие предпринимательские структуры могут эффективно вести на исследования в сфере высоких технологий, биотехнологий в обмен на финансирование текущих или будущих проектов, софинансирование, а также выполнение проектов для более крупных компаний.

8. Глобальная коммуникационная сеть способствует повышению согласованности и ритмичности деятельности предпринимательских структур, удалённых друг от друга в пространстве, повышая эффективность взаимодействия в совместной работе.

9. Исследования и разработка инновационного продукта часто носят рисковый характер; сотрудничество и кооперация в области НИОКР позволяют существенно снизить риски и повысить эффект от масштаба и области применения результатов НИОКР.

10. Снижение жизненного цикла продукции в результате высокой скорости развития технологий и изменения предпочтений потребителей.

О.Г Тихомирова обосновывает следующий вывод: особую актуальность создание международных альянсов имеет для развития российских малых и средних предприятий в рамках государственной программы поддержки малого предпринимательства как основы национальной экономики [95].

Остановимся на конкретных примерах формирования малого инновационного бизнеса и его инвестиционного обеспечения в регионах Российской Федерации.

В Республике Дагестан в последние годы отмечается тенденция активизации инвестиционной деятельности объектов малого бизнес и роста инвестиций в основной капитал, объем которого на начало 2007 года составил 39,4 млрд. руб. и увеличился, к уровню предыдущего года, на 23,1 %, против 41,4 % в 2006 г.

Важную роль в создании благоприятной инвестиционной среды и развитии инвестиционной деятельности малых предприятий играет Республиканская инвестиционная программа, которая, как отдельный блок республиканского бюджета, реализуется с 1999 г. Программа имеет социальную направленность, особое внимание в ней уделяется созданию соответствующей устойчивой инженерной инфраструктуры социальной сферы и объектов предпринимательства. По мнению руководства республики, малое предпринимательство – одна из важнейших экономических проблем, от решения которой зависит рост уровня жизни населения региона. [119]

В региональной программе «Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов Белгородской области на 2006-2010гг.» отмечается, что за годы рыночных преобразований крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства населения, индивидуальные предприниматели, малые сельскохозяйственные организации, их союзы и ассоциации, кооперативы стали неотъемлемой частью сельской экономики и народного хозяйства в целом. Завершение этапа становления деятельности малых форм хозяйствования, требует решения новых задач их развития, определения стратегии, соответствующей новым потребностям экономического развития страны.

Создание условий для развития кооперативного движения в России должно стать одной из важнейших стратегических целей государственной политики, обеспечивающей эффективное использование потенциала страны. Производственные и потребительские кооперативы остаются опорой для поддержания жизнеобеспечения сельских жителей. Они не только производят продукцию, оказываю разного рода услуги, но и выполняют строительные и ремонтные работы, осуществляют производство общественно-значимых ценностей.

Кооперативное движение, являясь мотивационным механизмом способствует экономии затрат, что увеличивает эффективность производства в кооперативных формированиях. Мотивационный фактор в кооперативном движении способствует мобилизации и эффективному использованию всех видов ресурсов.

Общество должно быть заинтересовано не только в сохранении, но и развитии многофункционального кооперативно движения.

В настоящее время можно выделить следующие факторы, сдерживающие развитие кооперации и интеграции сельских товаропроизводителей по производству и реализации продукции, материально-техническому снабжению и оказанию услуг:

- несовершенство уже установленных правовых, организационно-экономических и социальных механизмов кооперирования и интегрирования сельскохозяйственных товаропроизводителей в области производства и реализации продукции, материально-технического снабжения и сбыта продукции, оказания транспортных услуг и услуг по проведению полевых и уборочных работ;

- низкий уровень доходов малых форм хозяйствования, не позволяющий им обеспечить необходимый стартовый капитал для создания и деятельности кооперативов;

- недоступность банковских кредитов, слабое развитие интегрированных систем оказания финансовых услуг малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам;

- отсутствие квалифицированных кадров и механизма их подготовки и закрепления;

- низкий уровень информированности сельского населения о преимуществах кооперации, правовой культуры на селе, практическое отсутствие информации о законодательных условиях ее деятельности;

- несовершенство системы налогообложения сельскохозяйственных кооперативов;

- высокий уровень недоверия населения к любым создаваемым структурам, вследствие чего наблюдается инертность, нерешительность, нежелание вкладывать средства в какие бы то ни было проекты.

В связи с вышеизложенным, одним из решений проблемы является создание условий для развития сельскохозяйственной потребительской кооперации с использованием административных и личных ресурсов граждан.

Цель функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов – содействие в хозяйственной (производственной, сервисной, торговой) деятельности физических, юридических лиц и удовлетворение социально-экономических потребностей сельских товаропроизводителей, рост их доходов, совместная защита интересов, достижение более высокого уровня качества жизни.

Создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов должно дать возможность решать следующие задачи:

- аккумулировать финансовые ресурсы для решения приоритетных направлений развития сельского хозяйства и сфер его обслуживания;

- объединять в единое целое все стадии воспроизводства: производство, переработку, торговлю;

- оздоровить финансовое состояние предприятий и организаций агропромышленного производства;

- увеличить возможности продвижения на рынок конкурентоспособной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- преодолеть локальный монополизм и вытеснить из оборота посредников;

- повысить контроль за эффективным использованием производственного потенциала, а также контроль за трудовой и технологической дисциплиной;

- вселить в сельских тружеников уверенность в завтрашнем дне, обеспечить их работой и улучшить материальное положение.

Государственная финансово-кредитная поддержка сельскохозяйственной потребительской кооперации включает, с одной стороны, меры по поддержке малых форм хозяйствования, что содействует расширению социальной базы кооперации, с другой стороны, – собственно самих кооперативов. При этом речь идет как о выделении необходимых ресурсов, так и о совершенствовании организационно - институционального механизма их распределения, что включает меры по развитию на селе сети кредитных кооперативов (сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов и кредитных кооперативов граждан) и других микрофинансовых организаций (региональных и муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства, фондов поддержки сельского развития и др.).

В программе Белгородской области представляют интерес инновационные подходы к формированию государственно-кооперативного партнерства.

По мнению разработчиков программы, система сельскохозяйственных потребительских кооперативов создается по продуктовому признаку. Приводятся следующие рекомендации.

Для более эффективного функционирования СКПК должны быть созданы следующими категориями пайщиков:

1. СССПоКами (сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив), пайщиками которых являются ЛПХ, К(Ф)Х, сельскохозяйственные организации;

2. Личные подсобные хозяйства;

3. Крестьянские (фермерские) хозяйства;

4. Сельскохозяйственные организации.

На первом этапе работы СКПК предполагается, что для привлечения в кооператив дополнительных финансовых ресурсов, кредитным организациям будут даны гарантии администрации области и администрации муниципального образования. В перспективе будут использованы гарантии союзов потребительских кооперативов.

Для получения нужной суммы финансовых ресурсов СССПоКи, ЛПХ, К(Ф)Х предоставляют в СКПК пакет документов необходимых для выдачи займа. После рассмотрения пакета документов кредитным комитетом принимается решение о выдаче займа или отказе в выдаче займа.

Положительным аспектом является то что, согласно действующему законодательству по выданным кредитным ресурсам, использованным по целевому назначению в соответствии с нормативно - правовым регулированием Национальных проектов, компенсируется плата за заем в размере 100 % рефинансирования ЦБ РФ из федерального и регионального бюджетов в соотношении 95:5 соответственно.

Из перечня организаций, которые могли бы получить льготный кредит в СКПК, в соответствии с действующим нормативно-правовым регулированием, «выпадают» сельскохозяйственные организации. Решение этой проблемы возможно путем выполнения следующей последовательности действий:

1. Сельскохозяйственные организации (исключительно по желанию) входят пайщиками в СКПК (добровольно) и обязательно в СССПоКи;

2. Сельскохозяйственные организации выступают гарантами для СКПК при получении заемных ресурсов в кредитных организациях;

3. СССПоКи на необходимую для сельскохозяйственных организаций сумму денежных средств (возможно в пределах залоговой базы или меньше) оказывают услуги по приобретению материальных ресурсов, работ и др. в пределах суммы кредита полученного под залог;

4. Сельскохозяйственные организации используют в производстве полученные от СССПоКов материальные ценности, работы и услуги и затем возвращают последнему в обратной цепочке сумму средств потраченную на материальные и другие ресурсы;

5. СССПоКи возвращают кредитные ресурсы СКП, который в свою очередь возвращает их банку.

В этой схеме СССПоКи могут действовать напрямую с кредитными организациями без СКПК. Важно, что в этом случае компенсируется 100 % ставки рефинансирования ЦБ РФ по ресурсам, которые будут использовать не только ЛПХ и К(Ф)Х, но сельскохозяйственные организации. Сельскохозяйственным организациям выгодно участвовать в этой схеме, поскольку на практике по заемным средствам им компенсируется только 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а в приведенной схеме 100 % ставки рефинансирования.

Из перечня организаций, которые могли бы получить льготный кредит в СКПК, в соответствии с действующим нормативно-правовым регулированием, «выпадают» сельскохозяйственные организации. Решение этой проблемы возможно путем выполнения следующей последовательности действий:

Параллельно, в сельской местности актуальным является вопрос занятости сельского населения. Решение этих двух проблем может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства на селе путем образования сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Финансово-кредитная поддержка К(Ф)Х, ЛПХ, других малых форм хозяйствования сельскохозяйственных потребительских кооперативов включает меры, предусмотренные в рамках:

- ежегодных законов о федеральном и об областном бюджете в части расходов по отрасли «Сельское хозяйство»;

- специальных региональных и муниципальных программ;

- Приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

В рамках Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» предусматривается увеличение и удешевление кредитных ресурсов, привлекаемых К(Ф)Х и ЛПХ.

Основной механизм – субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным ими в коммерческих банках и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах, в размере 100% ставки рефинансирования Банка России, из которых 95 % возмещает федеральный бюджет, 5 возмещает региональный бюджет. [31, 33]

Областная целевая программа «Развитие предпринимательства в Кировской области на 2006 – 2009 годы» отмечает, что малое предпринимательство является важнейшим сектором рыночной экономики области. Развитие малого предпринимательства способствует решению не только социальных проблем, но и служит основой для экономического развития региона.

Особую роль малого предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:

- малое предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, нерентабельные для крупного производства;

- малое предпринимательство имеет большой потенциал для создания новых рабочих мест, способствует снижению уровня безработицы и социальной напряженности;

- становление и развитие малого предпринимательства способствует изменению общественной психологии и жизненных ориентиров населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности государства;

- развитие малого предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Несмотря на общую положительную тенденцию развития малого предпринимательства в Кировской области и роста экономических показателей от его деятельности, в целом данный сектор экономики в регионе развит недостаточно. Число малых предприятий в расчете на 1000 жителей области составляет всего 3,8, тогда как в среднем по России - 6, в Москве и Санкт-Петербурге - 20, а в странах Евросоюза - не менее 30.

Основными целями Программы являются:

- Создание условий для устойчивого развития малого предпринимательства в Кировской области на основе формирования эффективных механизмов его государственной поддержки.

- Повышение вклада малого предпринимательства в решение социальных и экономических задач области.

- Сохранение, восстановление и развитие народных художественных промыслов и ремесел Кировской области.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие основные задачи:

- Создание правовых и экономических условий для устойчивого развития предпринимательства.

- Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.

- Развитие механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого предпринимательства.

- Совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого предпринимательства.

- Создание эффективной системы подготовки кадров для малого предпринимательства.

- Обеспечение взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества в решении задач экономического и социального развития области.

- Создание условий для повышения инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства.

- Оказание содействия внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства.

- Стимулирование кооперации между крупным и малым бизнесом.

- Повышение деловой активности населения области за счет развития интереса к предпринимательской деятельности.

Основными целевыми индикаторами, позволяющими оценивать ход реализации Программы, являются:

- вклад малого предпринимательства в валовой региональный продукт;

- количество занятых в сфере малого предпринимательства;

- общий объем и удельный вес налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней;

- общий объем инвестиций малых предприятий. [14]

Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 168 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |